星钥半导体8英寸Micro-LED芯片中试线在光谷通线

这是国内首条8英寸硅基氮化镓Micro-LED芯片中试线。

星钥半导体微型发光二极管(Micro-LED)生产线在光谷正式通线,成为国内首条8英寸硅基氮化镓Micro-LED芯片中试线。

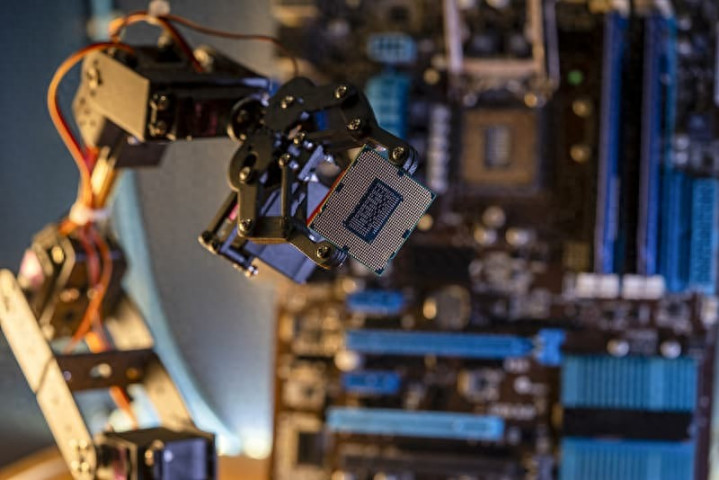

Micro-LED是下一代显示技术的重要方向,核心是将第三代半导体材料氮化镓的发光单元微缩至微米级乃至纳米级,并高度集成阵列,具有响应速度极快、对比度与色彩饱和度卓越、稳定性高和寿命长等特点,适合近眼显示应用。

星钥半导体于2024年10月落户光谷,仅用8个月时间完成了厂房建设、设备搬入,知识产权数量突破百件。星钥半导体采用8寸硅基氮化镓LED外延技术,因成熟的无损去硅技术可以实现极佳良率,同时与8寸CMOS半导体芯片工艺高度兼容,产品可应用于AR/MR眼镜。通线成功后,企业将致力于产能爬坡、良率提升、成本优化等工作,将光谷产线打造为全球Micro-LED标杆产线。

星钥半导体产线位于光谷筑芯科技产业园,是光谷正在规划建设的存储器产业创新街区的重要组成部分。目前,光谷已聚集300余家集成电路企业,构建了从芯片设计、材料、设备到晶圆制造、封装测试的完整产业链条,2024年产业规模近800亿元。

预计到2030年Micro-LED全球市场规模将突破100亿美元

根据Omdia、TrendForce等多家机构预测,全球Micro-LED市场将进入高速增长期,主要驱动力来自于可穿戴设备、AR/VR、汽车显示与高端电视四大应用场景。2024年全球MicroLED市场整体产值约为14亿美元,仍处于初步商业化阶段。但受益于巨头厂商(如苹果、三星、Meta)的持续投入,预计到2030年全球市场规模将突破100亿美元,2025-2030年间复合增长率(CAGR)有望达到38.7%以上,成长速度远超LCD与OLED同期。

具体到各个业务,消费类电子(如手表、手机、TV)将成为Micro-LED最早爆发的市场,2025年将占据约40%的市场份额;AR/VR显示终端在高PPI、低延迟方面的优势使MicroLED成为理想选项,2026年起将进入量产导入期;车载HUD与中控屏将成为中期增长引擎,2027年后车规级MicroLED模组将加快落地;高亮商用显示、工业特种场景将在长寿命与极端环境下显示优势显现,形成稳定利基市场。

具体到区域分布,亚太地区(尤其是中国大陆、韩国、日本)在设备制造、材料供应和显示终端整合方面具备先发优势;北美地区聚焦于高端芯片设计、驱动IC、专利布局等高附加值环节;欧洲则侧重于车载与工业应用方向布局。

随着技术趋于成熟,2027年前后全球将逐步形成从外延片到终端模组的一体化产业闭环,市场进入加速替代LCD/OLED的成长期。

Micro-LED核心工艺面临的挑战

与传统LED显示模块中百微米级的芯片相比,Micro-LED要求芯片尺寸在50μm以下,甚至更小,以满足高分辨率、高像素密度(PPI500~3000+)的显示需求。这一微缩化过程不仅带来器件物理尺寸的改变,更意味着材料性能、电光特性与微结构响应的深度重构。

在外延生长阶段,微小器件尺寸对外延均匀性提出更高要求,任何局部厚度偏差或应力集中都可能导致微芯片性能波动甚至失效;在ITO透明电极制备过程中,高精度图形化的需求对光刻胶分辨率与刻蚀选择性提出挑战;而在干法蚀刻环节,侧壁缺陷更易形成,进而影响芯片的内部量子效率(IQE)与发光性能。

在MicroLED微缩化的整个制程链条中,主要涉及以下几个关键工艺环节。首先是外延生长,需在微缩晶格下实现高质量GaN/InGaN多量子阱结构,避免应力集中与晶格缺陷的放大。其次是光刻与掩膜制程,需支持亚微米级图形分辨率,确保微结构图案精准转移。第三是等离子体蚀刻(ICP等),要求侧壁垂直、表面损伤最小化,否则将加剧表面复合、削弱光子提取效率。第四是激光剥离(LLO),用于将MicroLED芯片从蓝宝石衬底转移至临时载体,对激光能量控制极其敏感。第五是电学测试与筛选,高密度小尺寸芯片需建立大规模并行电测机制,否则难以保证量产良率。

上述每一工艺步骤的精度误差都会被微缩芯片放大,导致显示色块不均、死灯率上升,最终影响产品可靠性。

*声明:本文系原作者创作。文章内容系其个人观点,我方转载仅为分享与讨论,不代表我方赞成或认同,如有异议,请联系后台。

想要获取半导体产业的前沿洞见、技术速递、趋势解析,关注我们!