对话作家吉井忍:“滚石”般的生活,让我看到多种人生可能

吉井忍形容自己在过一种“滚石”般的生活。

她在日本东京长大,就读于日本一所大学的国际关系专业。上世纪90年代,吉井忍来到四川成都留学一年,毕业后,她去台湾地区当过义工,也曾在那里短暂工作;后来,想见识法国人如何享受生活,她就花了一年时间去法国南部务农;再后来,她和一个中国人结婚,并跟对方辗转在上海、北京生活。

“我出国游荡各地,不买房,不上班,甘愿落后几圈,并用自己的节奏慢跑。”吉井忍说,她想试试,一个人只按自己心意,到底可以怎么活?

但人生不总能按自己的节奏跑。2017年,她离开了中国,重回东京开始独自生活。她猛然发现,高度老龄化、少子化和贫富分化悬殊的日本社会,越来越没有余力接纳像自己这样的“无用之人”,能跑的路也越来越窄。

她在东京租了一个八平方米的小房间,一住就是七年多,除了撰稿写书,平日也打一些体力零工来增加收入。直到现在,还会有朋友忍不住问她:吉井,你还没搬走?在别人看来,她是在“蜗居”,但她认为自己是在拥抱“外部世界”。

这个小房间没有淋浴房,没有洗衣机,她必须走出八平方米,去到公共浴室和投币洗衣房,与人接触、聊天。又因为房租便宜,她也有了更多预算去看电影、展览,满足自己的精神需求。她喜欢这样的生活。

不过,刚回到东京的那段日子,吉井忍也曾感到过“迷茫”,变窄的路,究竟要怎么走下去?无意间,她慢慢开始去寻找一些与自己处境相似的人,想知道她/他们是怎么生活的。

历时七年的联络采访,她最终写成了《格外的活法》一书。书中的12个人,包括给老人送便当的摄影师、做垃圾回收的搞笑艺人、从东京搬到小岛的书店店主……他们都是主动或被动地游离在日本社会边缘的人,没有世俗意义上的成功,却有着尊严和信念,充满韧性地活着。

这场近似寻找慰藉的采访也让吉井忍获得了某种力量,像她自己说的:“你知道这些可能性后,你的思想更加自由了。”

她也发现,不少中国读者对自己的人生感到迷茫、焦虑和不安。“在这样的心态之下,或许这样一本书能够作一个参考。”她说。

吉井忍 本文图片均由澎湃新闻记者柳婧文摄

以下根据澎湃新闻记者和吉井忍对话整理:

“格外的活法”

澎湃新闻:《格外的活法》这本书写了12个故事,能介绍下写作背景吗?

吉井忍:大概2017年,我从北京回东京,开始一个人的生活。当时,我已到中年,但还是有些迷茫。我对东京还算熟悉,但朋友没有以前多,社会关系也比较弱了,就思虑着自己该怎么活下去?当时就想,日本是不是有不少跟我相似的人,他们可能处于社会边缘,但一直在追求自己想要的生活。于是,我就开始找人采访。

澎湃新闻:你是怎么找到他们,并说服对方接受采访的?书里的哪些故事令你印象深刻?

吉井忍:说服他们不难,他们一般都很乐意的。

泷泽秀一是一位搞笑艺人,妻子要生小孩的时候,家里钱不够,于是他去做了垃圾回收员的工作。白天,他去回收垃圾,晚上,他在台上讲漫才(日本传统喜剧表演形式)。一开始,他也没有想做很久,但一做就做了十多年。

泷泽秀一跟我说,他并不算有名的“搞笑员”,不是那种天天能在电视上看到的艺人。但我觉得,可以在演艺圈生存到现在,也说明他有一定的实力。他还说,自己并没有所谓的搞笑才华,但他不是没有才华就放弃的那种人,他是一个执念比较深的人,觉得有时继续做下去相对容易,放弃才需要更多的勇气。进则“地狱”,退则“地狱”。他还是会选择比较熟悉的“地狱”。我蛮欣赏他的这种态度。

还有一个叫宇田智子,她原来是东京一家大书店的员工,被派去冲绳工作。宇田智子去了那边后,发现当地的出版行业挺有意思,后来就离开了这家书店,自己在那里开了一家很小的二手书店,在当地一个菜场旁边。她当时跟我说,原来在公司的时候,觉得人际关系太复杂,觉得累,但当你真的离开时,就会有一种恐惧,好像在这个社会里,自己真的是孤孤单单的一个人。

书里的12个故事,我都尽量把他们的苦恼或者困难写进去,这样才是接近真实的。我写这本书,也并不是赞同他们的生活方式,我只是把他们的故事呈现出来,让大家看到有这样一群人,他们以这种方式生活在日本。

澎湃新闻:你有问过他们怎么看待自己的生活方式吗?

吉井忍:我越来越觉得,每一种生活方式都是独特的,也不是说你选择了特别的生活方式,或者说你是当下主流的生活方式,那些焦虑困惑,或者问题都没有了,其实一样还都是有的。我书中的人,他们一方面想主动坚持自己的追求,慢慢被挤到社会边缘。另一方面,他们也是被迫选择了这样的生活方式。我身边确实有不少是这样的人,我自己就是这么活的。

澎湃新闻:你有关注中国读者对这本书的反应吗?他们怎么看待书中这些人的生活方式?

吉井忍:我也没有天天去看那些留言,但我经过几场宣传新书活动之后发现,不少读者对自己的人生感到迷茫、焦虑和不安。之前大家也会有类似的感觉吧,但没有现在这么明显。我想,在这样的环境和心态之下,或许这样一本书能够作一个参考。

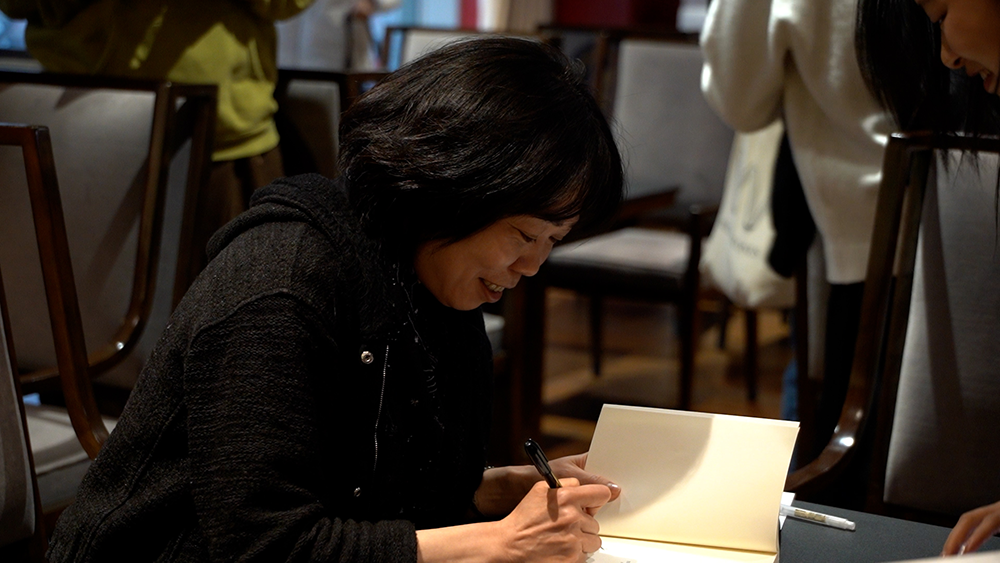

吉井忍在给读者签售新书

澎湃新闻:我看到你说,决定去做这些采访,也是希望从他们那里得到一点精神上的支持和安慰。目前你的这个“精神危机”解决了吗?

吉井忍:我觉得,“精神危机”说到底还是个人问题,需要靠自己的努力解决,而且每个人的方式都不一样。比如说书中的纹身师,他的方法是尽量去外面跟人交流;那个摄影师,他则是把自己关在家里,卷在被子里哭……每一个人,他们面对这些困难时,方法都不一样,但重要的一点是,他们用不同的方式来面对自己的脆弱或者弱点,而当我们接纳自己的弱点或者短处时,才能到下一个层面,尝试下一个阶段的机会。

“滚石”般的生活

澎湃新闻:你小时候的梦想是什么?

吉井忍:小学的时候,梦想当一名教师,因为我那时特别喜欢看故事书,觉得如果当老师,可以天天看书。到大学的时候,我学的专业是国际关系,当时的梦想是到联合国上班,跟各种各样的人打交道,为了和平,为了小孩。但这个梦想很快就没有了,因为我去了解这些机构,发现它们太复杂了,不太适合我。

澎湃新闻:父母对你的期待是怎样的?

吉井忍:我父母没有跟我说过你将来要做什么,他们对我的教育一直比较自由,尽可能提供给我想要的,比如我小时候喜欢看的书,他们都会给我买。

澎湃新闻:1996年,你从日本来到中国成都学习中文,能介绍下那段时间的生活经历吗?它对你后来的人生有什么影响?

吉井忍:当时,我们都住留学生宿舍,早上学习汉语,下午一般没有课,很自由,接触的人也有各种各样的。我记得,我们当时去跳舞,两三个男生,两三个女孩,在那个像体育馆的空间,晚上比较暗,男生和女孩一起跳舞。之后,我一直很喜欢中国,喜欢中文,所以后来我才会在中国生活了十几年。

新冠疫情之前,我回了一次成都,变化很大,几乎完全认不出了,此前喜欢的茶馆、小铺、餐厅都没有了,整个街道都变了。我知道肯定有变化,因为有二十多年了,但还是蛮震撼的。当然,你也不能期待一直是以前的样子,这是外部人一个很自私的幻想。

澎湃新闻:大学毕业至今,你一直过着自由的生活,没有正常上过班,为什么呢?

吉井忍:也没有特别的理由。我大学毕业时,日本很难找工作,后来的人把它叫作“冰河期”,那是经济泡沫破灭后的一段时间。我记得,我的同学都写了很多简历,那时的日本,履历表需要手写,不能打印,因为这样比较有诚意。我当时不是那么想要工作,也不是很在乎能不能找到工作,但我当时很好奇公司到底是什么样子的,就跟着一位朋友去找工作,第一个考试通过了;后来,又跟她一起去面试,她通过了,我就没有过。

我那位朋友是一个优秀的女孩,她后来在美国生活,在国际机构里面工作过,又被政府派遣去南美洲做义工。她过得好像是我之前梦想的生活。

大学毕业后,我买了一辆摩托车,跟几个女性朋友一起骑摩托车,在东京周围玩了一段时间,体验生活。有时候,我们早晨开去泡温泉,简直太爽了。我们是一边打工,一边骑摩托车,当时的社会氛围也是这样子,有一批人确实有点像现在的“gap year”(注:不学习、工作的间隔年)。大概持续了三四个月,台湾发生大地震,我就去了那里做义工,之后在台北找了一家日本媒体的台北分公司当编辑和记者,每天看经济相关的资料、写稿。我喜欢写东西,但我并不喜欢写经济相关的文章,在那里断断续续工作了四五年,之后我去了法国,因为我当时听不少台北朋友说,法国人很会享受人生,我很想去学习,我在法国南部待了一年。很长一段时间,我就这样过着“滚石”般的生活。

澎湃新闻:你当时为什么会想去法国呢?

吉井忍:可能是因为我那时确实找不到自己想干嘛。

澎湃新闻:很多人做不到像你这样松弛,你觉得跟你父母的教育有关吗?

吉井忍:我爸爸跟我有类似的想法。他回忆他读大学时,在外面打工,觉得在外面比大学里学到的东西更多。我从小就听他这样讲,所以没觉得大学毕业后一定要干什么。我觉得工作都是平等的,没有什么高人一等的,而后来我实际的感受也是这样的。

澎湃新闻:你会有焦虑吗?

吉井忍:为什么会焦虑?我觉得,一些人把价值判断交给别人,所以才会焦虑。只有找回自己,把判定权交由自己,才能真正避免出现焦虑。

人生有很多种可能

澎湃新闻:你现在怎么看待20年前自己选择的这种“滚石”般的生活?

吉井忍:这个选择还不错吧。有些人总把自己想做的事情挪到后面,比如说退休之后,等孩子大了之后。我那时没有想太多,想做的事情就先做掉,因为一些事情过了那个时段,就不会再有热情。如果你现在让我骑摩托车,去泡温泉,我肯定觉得很累,为什么半夜要起来泡温泉?但那时真的愿意去做,而且觉得特别开心,这是只在那时候才能做的事。

澎湃新闻:一些人可能会好奇,你已经是一个作家,为什么还要去打零工?

吉井忍:可以换一下环境。20岁那年,我第一次来到中国,当时中文很差。我那时想,如果我能讲中文,就可以跟他们交朋友了,这也是我后来持续学中文的动力。以那时的标准来看,如今的我早已实现了这个梦想,可以知足了,但人生并不仅限于如此……

我觉得这样子生活的话,哪怕是住东京这么小的房间,在咖喱店打工、做清扫工作也会很开心。实际上,对我来说,这就跟其他工作是一样的,在餐厅打工真的很辛苦,忙的时候忙得不可开交,你只想尽快把咖喱送过去,但这也挺好的,除了送咖喱,其他你都不用想。清扫的工作也是如此,垃圾很重,停了好几次才能把它搬到回收站。

我并不觉得干体力活让我大开眼界,但如果我一直做自由撰稿人,就没法发现一些事情,包括我书中那些音乐人、画家、摄影师,还有演员。他们从来不会出现在媒体报道里,他们是不被看见的人。而我刚好在便利店遇到他们,发现他们的生活也是多彩多姿的……所以,我去那边工作虽然辛苦,但我并不觉得那是真正的辛苦,反而觉得获得了很多经验。我对临时工的要求主要有两个,一个是不要太累,另外是时间不能太长,最好是可以比较自由地安排。

澎湃新闻:现在的生活方式是你想要的吗?或者说,你认为更好的生活是怎样的?

吉井忍:这个问题,我不知道该怎么回答。你可以这么想,我没有上班,一直处于失业状态,而且我也习惯了,所以没有更好的状态,也没有更差的状态。不过,我现在没有打零工了,现在是全职写作,但我还住在东京八平米的房间,已经是第七年了。

澎湃新闻:在中国,一些人会认为自己读了多年的书,毕业后去餐厅工作,去做保洁、刷马桶,会觉得不甘心,因为这些工作不读书就可以做。日本人也会有这样的想法吗?

吉井忍:去年,我去找这个清扫岗位时,面试我的一个老爷爷看了我的简历后说,你毕业于这样的大学,有这样的工作经历,愿意做清扫刷马桶的工作吗?我说我可以的。然后他说,那行,就把这份工作给了我。他这么问我,就表示日本社会也有这样的看法。但我本人足够钝感,而且我也不在乎。

澎湃新闻:你去过很多地方,也经历过很多,这些给你带来了什么?

吉井忍:看了很多不同的生活方式、活法后,你会发现这个世界上生存的方式不是单一的。当这条路走不通,可以试试另外一条路;另外这条路也不行,可以再试试其他路……总会有其他的选择,这是一个比较放松的心态。因为当你知道人生有很多可能性后,你的思想会更加自由。

澎湃新闻:从上个世纪离开日本,到2017年回去,你觉得有哪些变化?

吉井忍:日本的高龄化、少子化更加严重了。你现在去日本,会看到餐厅里有不少外籍劳工,一方面是移民多了,一方面确实本地人手不够。此外,钱汤(注:公共浴室)也越来越少了,前一段时间,我最喜欢的一家钱汤也关了。那些小的商铺少了很多,比如说以前那些买花、买豆腐、买电池的小商铺不见了,换成了超市。物价上涨了,税收高了,生活方面的压力挺大的。我那个八平米的房间周围有不少类似的房子,都是很老的木头造的,也一年年在慢慢消失,变成一个个很新、很时尚的楼盘。

设计 郁斐