在孩子改变之前

孩子

成都高新区,腾讯客服未成年人保护营地(以下简称 " 腾讯客服未保营地 ")的活动会议室里。8 个孩子坐在桌子两侧,依次进行自我介绍,他们都有点拘谨,对这个陌生、但看起来很新鲜的环境带着些好奇的打量。

钟元元第一个站起来,他声音清亮:" 大家好,我叫钟元元。我来自江苏……我最早接触游戏是在三年级。因为现在没上学,每天玩的时间会比较久。"

" 我家庭的话,我妈对我很好,我上面有一个大我 14 岁的姐姐,(有孩子‘哇’了一声)。我的爱好比较杂,乒乓球、羽毛球,基本都会打上那么一点。" 他笑眯眯地抓了抓头发坐下。

第二个自我介绍的是现场唯一的女孩,头发很长,戴一顶装饰有两个翅膀的粉色帽子,她叫小雨,她轻松地说:" 我大概玩了有 7 年了,每天玩游戏大概三四个小时?我跟我母亲相处得非常其乐融融,像朋友一样。"

其他孩子也陆续说起话。有的很活泼,也有的比较腼腆,但是话题基本没什么偏移,围绕着大屏幕上的提示词:游戏、旅游过最远的地方、家庭关系、爱好。接下来是一些简单的问答游戏,现场的氛围轻松了不少。

这一天是 5 月 10 日,腾讯客服未保营地的探营研学日,这些孩子大部分是受到邀请而来。结合我拿到的背景资料,他们都存在一些大人眼中的 " 问题 ":沉迷游戏、不愿意上学、和父母关系不好之类。也可能更严重,比如 " 沉迷网络逃避现实 "" 打游戏时情绪不稳定 "" 有暴力倾向 "" 休学超过 3 年 "。

但这些描述其实很难和现场的孩子们对上号。比如说钟元元,资料说他母亲经常给他压力,但他没提到这一点。再比如小雨,和自我介绍说的话并不一致,她大部分时间和长辈生活在一起,和母亲的沟通并不顺利。

这场活动的老师们也并没有像我想象的那样," 慢慢打开孩子心灵 " 或者 " 倾听他们的真实想法 ",他们看起来不在意孩子们的乱跑、走神或糊弄(当然,这其实很可爱)。总而言之,孩子们主要是在进行一些轻松的、引导式的游戏。

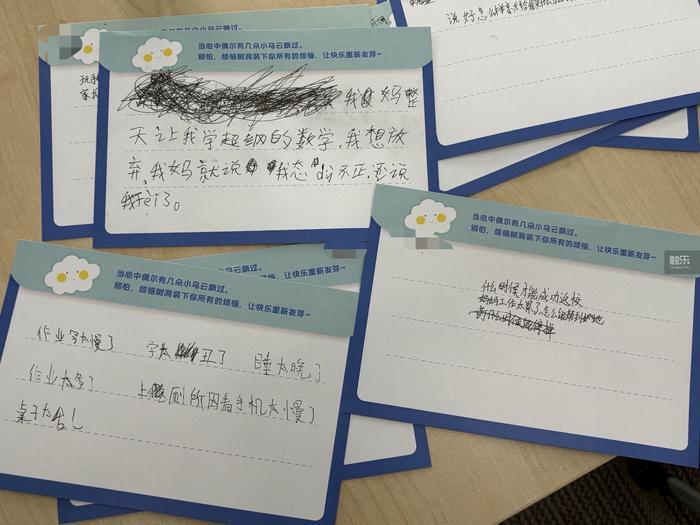

活动的最后环节是在卡纸上写下 " 自己的烦恼 ",我在活动结束后翻看了几张,其中大多是一些不太严肃的抱怨—— " 作业写太慢了,字太丑了,睡太晚了 "。其中有一张看起来是钟元元写的:" 什么时候才能成功返校 "" 妈妈工作太累了,怎么能帮到她 ",以及 " 药什么时候能停掉 ",这句话被他划掉了。

孩子们写下的烦恼

家长

在孩子们说话的同时,同一栋大楼的另一间活动会议室里,这些孩子们的家长也在发言。这里的氛围完全不同。大部分家长给人的感觉都很疲惫,有的家长说了几句话就哭了。

第一个开始讲话的是钟元元的母亲,她说话的声音很慢、很平静,通过话筒传出来,有一些失真:" 社会上很多孩子已经抑郁了,我觉得这和游戏是有直接关系的。"

她又说," 我家孩子是学霸,他是重点中学、重点班的,但现在躺平在家,天天黑白颠倒打游戏……有一次,我发现他在游戏里一次性充值了 800 元。我们是单亲家庭,我现在在做盲人按摩工作,月收入 1000 元,这个金钱是我接受不了的。所以当时我对他进行了指责、侮辱、打骂,我会对他吼叫。"

然后是小雨的母亲,她叫陈芳。陈芳的声音不太大,有些不稳:" 刚开始她学习成绩特别好,让我给钱买皮肤作为奖励,我觉得孩子在家也没有特别的需求,就给她了。结果她慢慢对游戏就产生了依赖……把她害了。"

" 她一直和奶奶在一起…… " 陈芳开始哽咽," 从小她的学习我都没管过,她一直很优秀有自己的学习方法……她初中发育,身体发胖,开始自卑,我们没有给她太多关注…… "

一些分散的活动开始前,孩子和家长会在这个位置汇合

教育老师

我在活动开始的前一天就到了成都。因此我得到了一些观察活动前置动线设计的机会,以及了解整个腾讯客服未保营地的变化:现在,这里已经增加到了 10 个业务小组,彼此间互相协调、职能明确。

最前侧的是热线组,他们的基本职能是了解家长诉求和记录问题,提供电话咨询服务;靠后的是家庭教育组,这里的老师提供面向家长们的、长期的 " 家庭辅导 ", 如果一位家长在热线咨询网络问题中表述了家庭教育方面的困扰,他(她)很可能会被客服引导到腾讯未成年人家长服务平台小程序上预约。一位老师告诉我,在陈芳带着小雨来到营地之前,她已经和陈芳进行了持续一段时间的沟通,她认为 " 线下的活动能够进一步帮到她们 "。

" 家庭教育 " 目前有一套系统的、清晰的帮助流程

工作人员一直在开研讨会,准备应对突发状况,以及考虑怎样让这些家长和孩子感受更好——这场活动从早上 10 点开始,持续到下午 6 点,孩子和家长对应的具体环节有很多不同,要先引导他们一起签到、再各自分散,而后再汇合、再分开,最后还有团体辅导和 1 对 1 咨询环节。实际上,类似的活动已经持续了几年,花费了不小的人力和费用。

探营

下午,家长们在客服们的工作区域进行参观。这些区域有丰富的布置,宣传牌、墙上的海报、印有数据的易拉宝、供人拿取的科普折页。这些科普比大部分人想象得要细致和完善,而且不仅局限在家庭教育方面。比如 " 网络同理心 ",一本小册子上用漫画结合文字写道:" 我们应该在互联网上伤害或攻击他人吗?互联网是否削弱了我们的共情能力?" 这是未成年网络心理健康课程中 12 个章节中的一节。

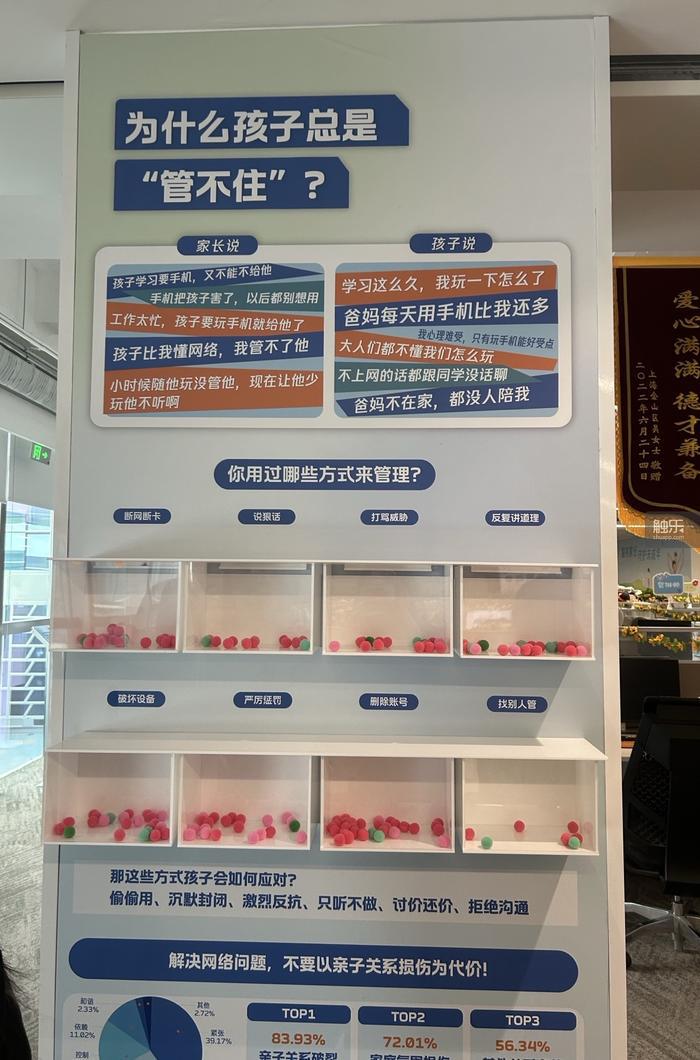

未保营地的教育负责人马滢走在最前面。她声音很高,额头上出了薄汗。其中一些场景带有互动的成分,一个关于 " 你用过哪些方式来管理(孩子)?" 的问题下方,罗列了包括断网断卡、打骂威胁、反复讲道理等 8 种不同严厉程度的管理方式。家长可以根据自己的经历,把彩色的小球投入对应的箱子中。

绿色的小球是这次活动中新投入的,红色的是以前的家长投入的

马滢抛出问题给家长、引导他们互动:" 大家有想过为什么孩子总是管不住的问题吗?你用这些方式来管理孩子,孩子一般会怎么应对?"

有的家长动作很迅速,把小球投进了 " 说狠话 " 和 " 反复讲道理 "。有的家长有点踌躇,几番纠结后,上前把自己的小球投进了 " 破坏设备 " 和 " 打骂威胁 " 中。

一些旁边的易拉宝上罗列了那些 " 理想的 "、不沉迷手机的孩子的生活,他们大部分有属于自己的兴趣爱好,并不缺乏父母的陪伴。一台可触电子屏被马滢轻轻点击,播放出孩子们纠结的、烦恼的声音," 妈妈让我不要玩手机,但她自己每天都抱着手机一直看 "。

家长们大部分时间是沉默的,几位家长微微低下了头。大部分时候,这些家长都很平静。少有的几个瞬间,他们的反应像是 " 思考 " 或者 " 受到触动 ",但是这种反应看起来很轻微。

队伍来到拐角处,那里有两面墙壁,贴满了或工整或潦草的、来自各地的信件。这都是曾经真的因为营地获得帮助、改善了家庭关系的家长(也有少部分的孩子)寄来的。几位家长和我一起站在墙的下方,抬头向上看。

家庭雕塑

当天最后的活动叫做 " 家庭雕塑 ",需要由所有家长和孩子们一起进行。小雨的母亲陈芳选择了上台参与。她讲述了她的家庭、困难,以及摆放了她心中的家庭面貌—— " 自己 "、丈夫、小雨、小雨的弟弟、小雨的奶奶、小雨养的猫咪,以及 " 游戏 "" 工作 " 还有 " 期待 "。

活动发生的场地并不大

丈夫和儿子被放在了一起,是靠后的地方。丈夫和 " 自己 " 有一段距离。小雨在 " 自己 " 面前,但是中间夹着游戏,小雨的旁边是她的猫咪。工作排在 " 自己 " 的右侧。工作的远处是 " 期待 "。

" 你有什么想问‘自己’的吗?" 马滢说。

陈芳握紧话筒,犹豫了很久,问:" 我想问问我自己……为什么永远把工作排在第一位?你真的能看到孩子、看到你自己吗?"

她在这个环节中哭了出来。她还问了很多问题。比如丈夫," 为什么你能这么轻松地做自己 ";再比如小雨," 你能感受到……妈妈对你的爱吗 "。

很多其他家长也哭了。这是一个自我暴露的时刻。小雨沉默地低下头,戴上了帽子。

问题

在这次活动最后散场前,我和小雨聊了一次天。小雨的态度起初非常抗拒,她说,在那个家庭雕塑的环节,她感到非常愤怒、甚至想要摔门离开。" 我觉得这些家长们是不会改变的,也不会理解我们。"

这也是在整个活动中一直困扰着我的事情:事情真的会发生改变吗?

现场也有一些 " 理想 " 的案例,但是 " 知易行难 "

我想得到一个更有根据的回答,于是我又和马滢重新谈了一次这场活动。电话里,马滢的声音没有像现场时那么高了——她告诉我,那是为了在面对家长时表达一种更有力的支持," 我们和家长是站在一起的,我们希望一起解决这些问题。"

然后她问了我一个问题:" 你觉得我们为什么要在活动中把孩子跟家长分开来?"

" 因为对孩子来说,在家长感触很深的时候,他们不一定是这样?" 我说," 而且,可能有的家长和孩子全程在一起,反而会发生一些矛盾吧…… "

她说:" 那你觉得,像这样的探营辅导,我们是更想跟家长沟通、让他们改变,还是更想去调整孩子的行为?"

我说:" 我觉得应该是更想和孩子沟通吧?因为在线上和孩子沟通的机会很少,家长线上描述的孩子,和线下我们实际看到的孩子是不一样的?"

马滢说:" 这就是原因。我想和你聊一个很重要的点,孩子其实没那么多问题,他们的很多行为只是被家长放大了。我们把孩子叫过来的核心目的,是希望能跟家长聊一聊。"

开始

" 最重要的是看见‘孩子’。" 马滢对我说," 其实我反复讲的是这个问题。有时候,家长哪怕在孩子身边,也看不见他们,不了解孩子喜欢什么、不知道孩子的烦恼是什么、不知道孩子为什么玩游戏。"

" 可能你会觉得,孩子改变了吗?" 她回答," 但是在这场活动中,孩子不用有很大的变化,孩子做自己就好了。他们愿意来交流,对我们来说,已经是非常非常棒的一件事情了。"

我在马滢的讲述中得知了关于陈芳和小雨的后续。她们在这场活动结束后以成都为开始,进行了一次短途旅行,并且发生了很大的关系好转。其他的家庭也是如此。

" 线下是为了让情绪流动起来。" 马滢向我解释," 很多家庭实际上已经陷入了一种非常焦灼的状态,很难从内部去破坏,那么必须要一个外部的力量来尝试着打碎。"

" 可能在你看来,这些情绪是局促的、尴尬的、痛苦的,但是我觉得都是很棒的。哪怕在碎的时候不好看,但它终究是碎了。" 她告诉我,她也发现了小雨的不开心。" 孩子心里也会希望事情向更好的方向去发展。" 她说," 只是她经历了太多的失败,所以不相信会有多大的改变。"

" 孩子们可能会想,为什么我要出现在这里?为什么我要在这场活动中对大人表白亲情?这明明是你们的问题、你们的不对。" 马滢对我说," 但我想告诉孩子们,不是这样的。"

" 我们所有的过程都是想要帮助孩子,可能体验没有那么完美,但我们在不断地调整和完善——我想对他们说的是,‘你要相信我,我不是来教育你的,我们想要沟通的是你的父母’。" 马滢慢慢地说。这个问题从我们的对话走了出去,变成了一种面对那些真正的孩子们的回答。

" 我们很希望孩子能来。" 她说," 只要来了,一定会有感受、有变化。哪怕你的很多情绪是不好的,但这些情绪传达到我这里,我才能告诉你的爸爸妈妈他们要如何调整。"

改变

我在和马滢的对话结束后重新翻看了这次活动相关的采访资料,看到了一条相对清晰的时间线:2017 年,腾讯客服未保营地主要受理未成年人健康系统、网络安全等业务,过程中一部分工作人员开始注意到孩子网络问题背后的家庭教育关系;2020 年,当家长找到客服的时候,客服们在处理业务问题之外,还会提供安慰、情绪支持甚至一部分线下帮助(比如联系当地的妇联);2021 年,他们认真地开始把 " 家庭教育 " 作为一个重要的问题——营地的老师们研究了大量家庭与孩子的特点,构建了一些科学的辅导模型,并提出了一个核心观点:" 解决网络问题,要先解决亲子关系 "。

这是一个技术、服务、公益相结合的体系

在另一次采访里,马滢谈到了一种接近 " 初衷 " 的想法:" 在一个家庭里发生问题的时候,我们不是要去划分责任、讨论谁造成了这个问题,而是要想一想怎么共同面对。" 这可能本来不是企业该做的,但是他们最直接地接触到了这些问题,因此他们想要帮助这些家庭。

我想起现场遇到的另一位营地老师冯然然。那天我也问了她类似的问题,我说,这些问题真的能解决吗?然后我们讨论了一些对家长的期待、探营流程的变化,她告诉我," 老师们一直在不断地想办法 ",自己体验、开小型研讨会、甚至是彩排。在最后,她说," 哪怕只是改变了非常小的地方,也足够了。我现在一点都不着急。"

我在当时把这种 " 不着急 " 作为问题的答案。那天,和小雨的对话结尾,为了让氛围轻松一些,我们开起了玩笑。她说," 其实一点也不感动,不知道为什么家长都哭了。我只是想蹭机票来成都旅游。" 后来一位工作人员对我说,这也很好呀,就算活动没有带来变化,但有一个增进感情的机会,也非常好了。

但其实还有另一个答案。在那天,冯然然实际上谈到了这个答案的线头,只是我忽略了。我现在才重新把这句话找出来。在 " 不着急 " 之后,她对我说," 这是一个不断优化的过程,可能以后我们会做得更好——这是真的,我们发现,接触越多的家庭,这个事情就会越做越好。"

(为保护受访者隐私,文中家长、孩子均为化名,部分细节有一定模糊处理)