Research︱南方医科大学刘友坦/孙向东团队合作揭示肠道菌群调控急性呼吸窘迫综合征后相关抑郁症的潜在机制

急性呼吸窘迫综合征(Acute Respiratory Distress Syndrome, ARDS)是一种由肺部炎症而非心源性肺水肿引起的急性低氧性呼吸衰竭的临床综合征[1]。在新型冠状病毒大流行时期重症监护病房中ARDS的发病率约占33%,病死率高达40%[2]。超过三分之一的ARDS幸存者出院后远期常共患神经精神障碍,主要表现为焦虑,抑郁,创伤后应激障碍等症状,严重损害生活质量[3]。然而目前其发病机制尚不明确,且没有有效的治疗策略[4]。

肠道菌群被称为“第二大脑”,肠道微生物群可以通过微生物-肠-脑轴调节神经炎症,影响宿主的免疫系统和行为5]。值得注意的是,最近的研究表明,ARDS患者常伴随表肠道菌群失调[5]。然而,肠道微生物群的改变是否与ARDS相关的精神疾病有关还有待确定。

近日,南方医科大学深圳医院刘友坦教授课题组与粤港澳大湾区脑科学与类脑研究中心孙向东教授课题组在中科院一区TOP期刊《RESEARCH》在线发表了题为“Altered Gut Microbiota Contributes to Acute-Respiratory-Distress-Syndrome Related Depression through Microglial Neuroinflammation”的研究论文,首次揭示了ARDS患者肠道菌群中嗜粘蛋白阿克曼菌(Akkermansia muciniphila, AKK)和代谢物丙酸(Propionic acid, PA)在ARDS相关情绪功能障碍中的重要作用,这一发现为临床防治ARDS患者长期面临的心理困扰提供新的思路和治疗靶点。

图1. 嗜粘蛋白阿克曼菌(AKK)和丙酸(PA)在ARDS抑郁症患者中下调。

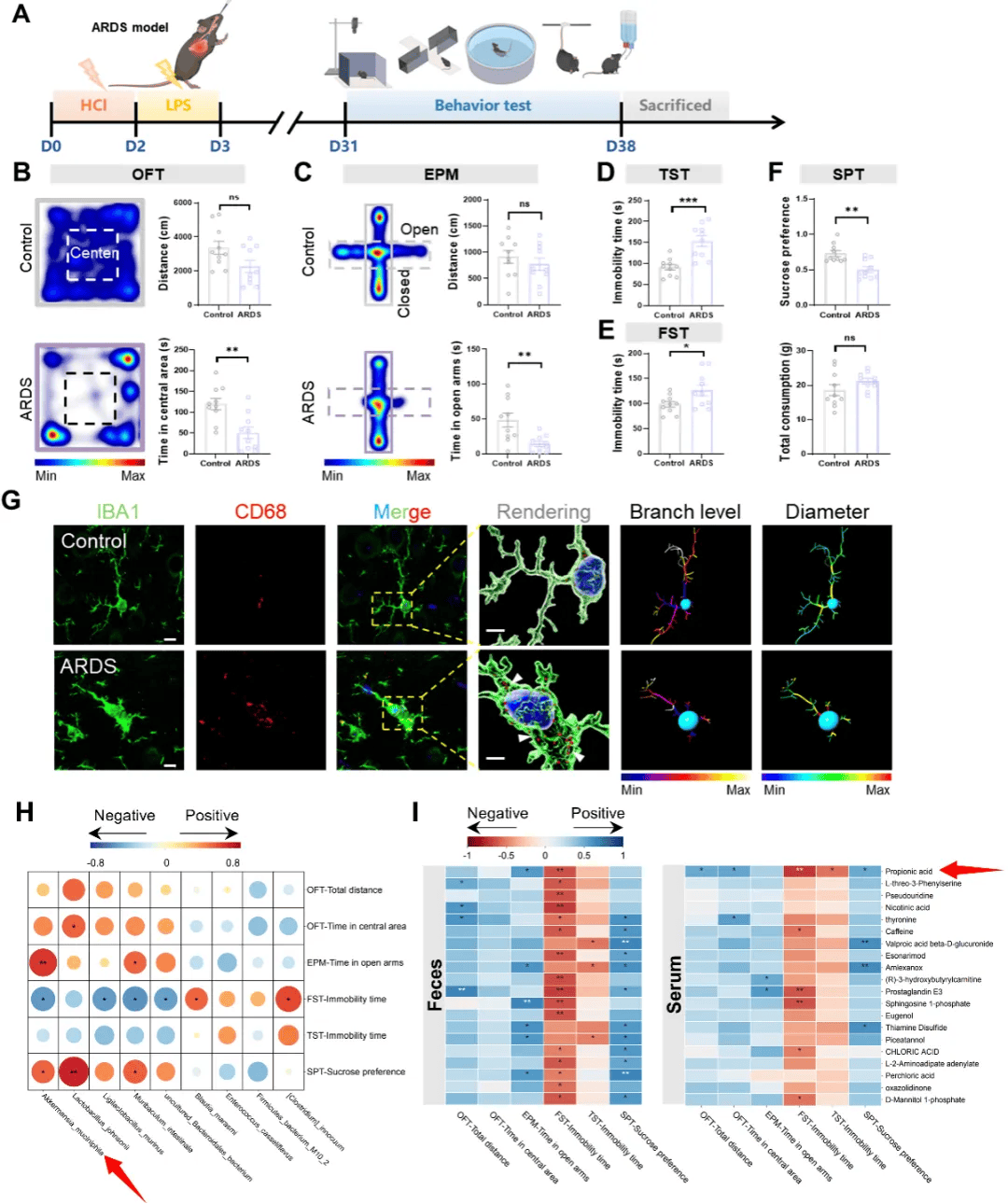

ARDS小鼠模型在大脑中表现出抑郁样行为和小胶质细胞激活,且AKK和PA与ARDS小鼠的抑郁样行为相关

为了研究ARDS相关抑郁症的潜在机制,研究者开发了一种“2-hit”小鼠模型来模拟在临床ARDS患者中观察到的病理生理过程(图2)。行为学测试显示,ARDS小鼠出现了抑郁样行为。此外,小鼠大脑前额叶皮质中的小胶质细胞处于激活状态。与此同时,ARDS小鼠肠道菌群组成同样发生改变其中包括AKK下调,且与AKK下调与抑郁样行为指标存在相关性。代谢组学分析表明,ARDS小鼠血清和粪便中PA水平显著降低,且PA与抑郁样行为相关(图2)。

图3. ARDS抑郁患者粪菌移植到健康小鼠会导致小胶质细胞活化、肠道屏障损伤和抑郁样行为。

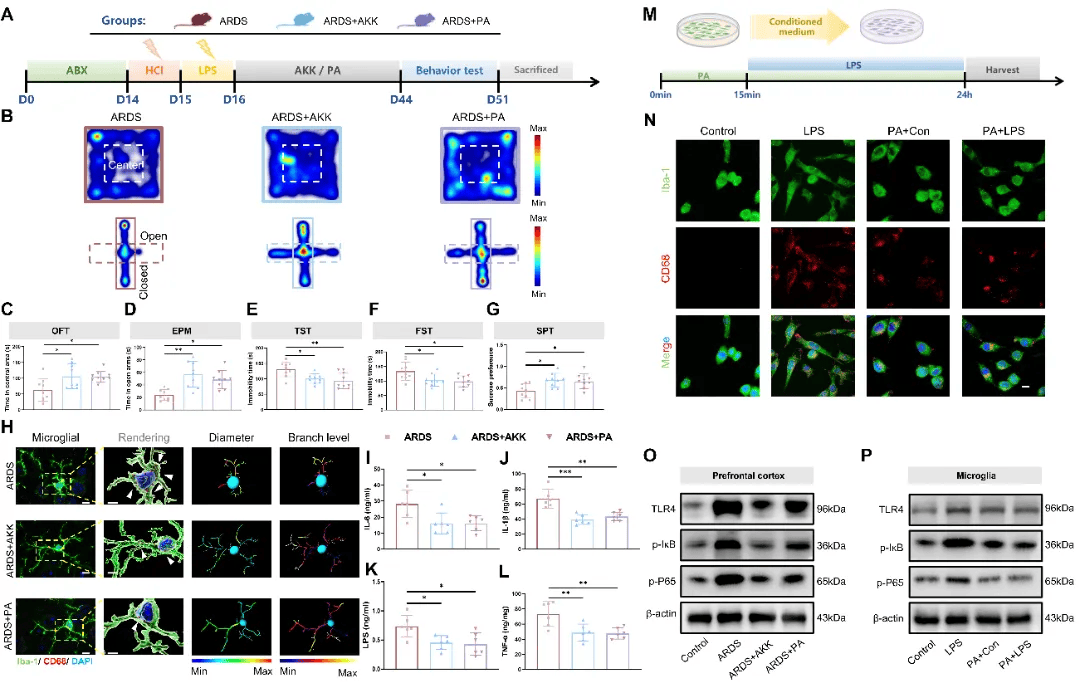

AKK定植逆转了PA、小胶质细胞活化和抑郁样行为的减少,PA和AKK通过抑制TLR4/NF-κB通路减轻小胶质细胞活化

为了确定AKK和PA的应用是否可以改善ARDS小鼠的小胶质细胞活化和抑郁样行为,研究者对ARDS小鼠定植了AKK或注射PA,并进一步探索PA对小胶质细胞活化有益作用的潜在机制(图 4)。在ARDS小鼠定植AKK或注射PA 后,小鼠血清中PA水平升高,抑郁样行为得到缓解,小胶质细胞激活状态恢复,炎症因子水平降低,肠道屏障功能改善,结肠结构和肺损伤也有所减轻。这说明 AKK 治疗可以恢复 PA 水平,改善小胶质细胞激活,缓解抑郁样行为。其作用机制是通过抑制TLR4/ NF-κB信号通路实现的。分子对接分析显示,PA与TLR4具有较强的结合能力。结果表明AKK通过产生 PA抑制TLR4/NF-κB 炎症通路,从而改善小胶质细胞激活,对ARDS相关抑郁起到保护作用。

图5.微生物-肠道-大脑轴调节ARDS相关的长期抑郁样行为和神经炎症,补充AKK和PA可能是一种很有前途的治疗干预策略。

文章结论与讨论,启发与展望

综上所述,该研究探讨了肠道菌群对ARDS小鼠抑郁样行为影响的潜在机制。肠道菌群(AKK)和代谢物(PA)的特异性组合可作为ARDS患者精神疾病发作的生物标志物,从而促进精确预防和治疗策略的制定。然而,ARDS诱发远期抑郁的潜在机制很复杂。研究者仅探讨了前额叶皮层中小胶质细胞的部分功能特征,需要进一步研究其他大脑区域和相关机制。此外,由于ARDS患者的异质性和临床参与者的数量有限,加上人类肠道微生物组的高度异质性,需要集中研究和长期观察以探索ARDS患者肠道菌群的变化,以及AKK与宏基因组功能之间的关系。最后,其他微生物群和代谢产物对ARDS相关的抑郁和其他相关疾病的潜在贡献值得在未来的研究中进行深入的研究。