贺云翱:苏州明清时多见外地商品

悦·读

(一)

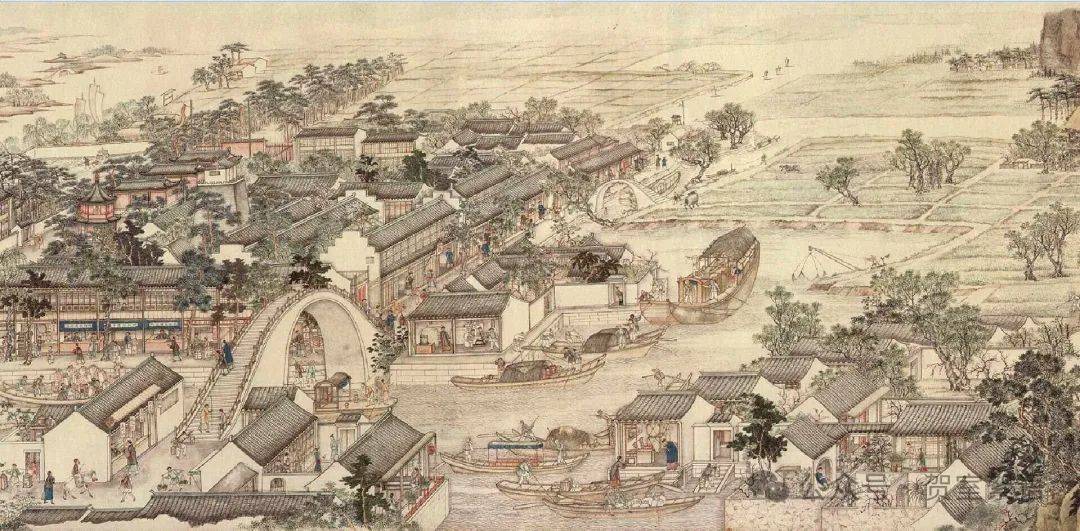

苏州位于太湖平原中部,地理形势优越,《江南通志》讲它“地形四达,水陆交通浮江达淮,倚湖控海”[3]。它傍运河,滨太湖,城内城外人工河道和自然河流相互交织,水运十分发达。在尚无铁路和公路运输的明清时代,水上运输是最便捷、安全、稳定、价廉的贸易方式,苏州既拥有这一条件,就为它和外地的通商奠定了自然基础。

其水路运输分内河和海上两方面。如海运,苏州与浏河港、福山港、上海港等都有运道相通,浏河港早在元代就是海运漕粮的港口[4],明代永乐三年郑和第一次出使西洋,也是从这里出海前往福建的[5]。福山港有苏州“险要”之称,明清时贸易十分兴旺,进出口货物达20多项[6]。苏州和上海之间以娄江为通途,清代“中外贸市,尤在松江之上海,自苏至沪,娄江实其要津,陆上之舆徒,舟行之牵挽,骈肩接踵,往来于各桥者,无闲昏旦”[7]。彼此贸易交往之兴盛由此得窥一斑。其他如福建泉州、福州,广东香山等城市,苏州和它们都有水上贸易关系。

【明 万历】五彩人物纹盘,图源:苏州博物馆

苏州和外地的陆上经商路线以及运输手段,史载很少,顾起元《客座赘语》《民利》条讲到,从苏州到南京的秣陵镇,要经过苏皖之间的小丹阳,此或为南京和苏州之间的一条陆上近路,另外,我们也不难想象,京杭运河等主要水道两旁,总有河堤大路,如从苏州到上海,娄江江岸就是“陆上之舆徒”的通途。还有人说明代苏州“凡南北舟车,外洋商贩,莫不毕集于此”[34],看来陆上车运商品亦数量可观,当然,其规模是不足以和水运相比拟的。

【明】竹刻山石人物笔筒,图源:苏州博物馆

苏州外运商品还有日用杂货、食品和装饰品、工艺品之类。常熟的“民间日用油糖杂货,俱从苏郡撺贩”[51]。苏州的玉器,全国各地皆有客商到此采购,连扇子都是外运的热门货。利玛窦还说过,除了苏州,“在中国没有别的地方能找到更多的奶油和奶制品,也没有更好的米酒了。它们都输往北京和全国”[52]。

综上所述,我们大概知道明清时苏州外销的商品包括郊区生产的经济作物,如蔬菜、水果、茶叶,城乡手工业产品如纺织品、日用百货、食品、工艺品等各个种类,其中一部分是从他地运到苏州加工后再外销的商品。

(三)

苏州城与外地的贸易不仅表现在它自身的商品输出上,更重要的是它吸引了全国许多地方的商人和商品,起到了商品集散中心的作用。在一定程度上讲,没有后者也就不会有苏州的繁荣。从下面的一些资料中,我们能够大概了解到外地向苏州输入了哪些商品:

“苏郡五方杂处,百货聚汇,为商贾通贩要津,其中各省青兰布疋俱于此地兑卖”[53]。

“吾杭饶蚕丝之利,织纴工巧……衣被几遍天下,而尤以吴阊为绣市”[54]。

“我豫武安之业锦绣纨毂者,置邸大梁,贾贸滞鬻于苏”[55]。

“今天下蚕事疏阔矣,东南之机,三吴、越、闽最伙,取给于湖茧”[56]。

山东郓城县“土宜木棉,商贾转鬻江南”[57],“福(州)之绸丝、漳(州)之纱绢、泉(州)之蓝……”[58]亦来苏州销售。

【清】青花云龙纹笔船,图源:苏州博物馆

上述外地商品,有一部分是苏州当地人运进的,崇祯《吴县志》云苏州人“以商贾为生,……民生十七八即挟赀出商楚、卫、齐、鲁,靡远不到,有数年不归者,以舟楫为艺,出入江湖,动必以舟”。不过,许多资料表明,将商品运到苏州,主要是外地客商所为。他们运货到苏后,有的“投行出售”,如齐门有木行,“向为木商贸易之所”[83],也有的卖给私商[84],还有的到专门市场上出售,枫桥有米市、豆市[85],“腌腊鱼货,汇集苏州山塘贩卖”[86],南濠以经营鱼盐、药材见著,东西汇的木排“云委山积”[87],等待销售。一部分商人还在苏州直接办店铺,如河南、福建、安徽泾县、太平县的烟商在苏州城乡各处开烟铺[88]。仅浙江绍兴、山阴一带的商人在这里就开办了一百多家烛铺[89]。陕西一带的商人甚至有在苏州数年不归者,结果于此“成家室、长孙小”,因为经商而成了道地的苏州人了[90]。

(四)

苏州在明清时和外地的贸易所以兴盛,这与它拥有的手工业生产条件有直接关系,尤其是它的纺织业堪称全国之雄。嘉靖《吴邑志》讲苏州城内“东城……比屋皆工织作”,而且“南北商贩,青蓝布匹俱于苏郡染织”[91],这不能不说是和苏州纺织印染技术的先进有关。其他还有制玉、制扇、刺绣、金银业、造纸、木器加工、酿造、烧砖、皮货业、钟表、瓜帽艺业、缏绳业、寿衣业、领业、绸箔业、洋货业、油漆业等[92],确是行业繁多,技艺发达,商品种类齐全。单金银业一项,就可制做金珠首饰、金银箱、军装腰刀器械铜项,还能从事包镀法蓝、银饰包金、铜器包金[93]。这些手工业产品很受外地欢迎,尤为绣品、扇子、玉器、织物等货销路极好。

明清时,不仅苏州城内手工业发达,苏州城附近的县城、集镇甚至农村,也有一定规模的手工业以及经济作物生产。吴江县的绫、䌷就很出名[94]。又“绫罗纱䌷出盛泽镇,奔走衣被遍天下,富商大贾数千里辇万金而来,摩肩连袂”[95],清代的盛泽镇周围二十五里内有织机八千具。再如震泽的丝织业,“宋、元以前惟郡人为之,至明熙、宣间,邑民始渐事机丝,……成、弘而后,……震泽镇及其近镇各村居民乃尽逐绫绸之利”[96]。苏州黄家溪“居民多业机杼”;陆墓镇“居民多造窑及织汗巾为业”;庉村“居民多铁工”[97]。还有太湖中诸山的水果、茶、桑种植业[98]、养蚕业,昆山、太仓等地的棉花种植业等[99]。正是因为苏州及其附近县、镇、乡村有着比较发达的手工业生产,才使苏州这一区城中心城市外运商品的生产不仅腹地广大,而且具有相当的稳定性。

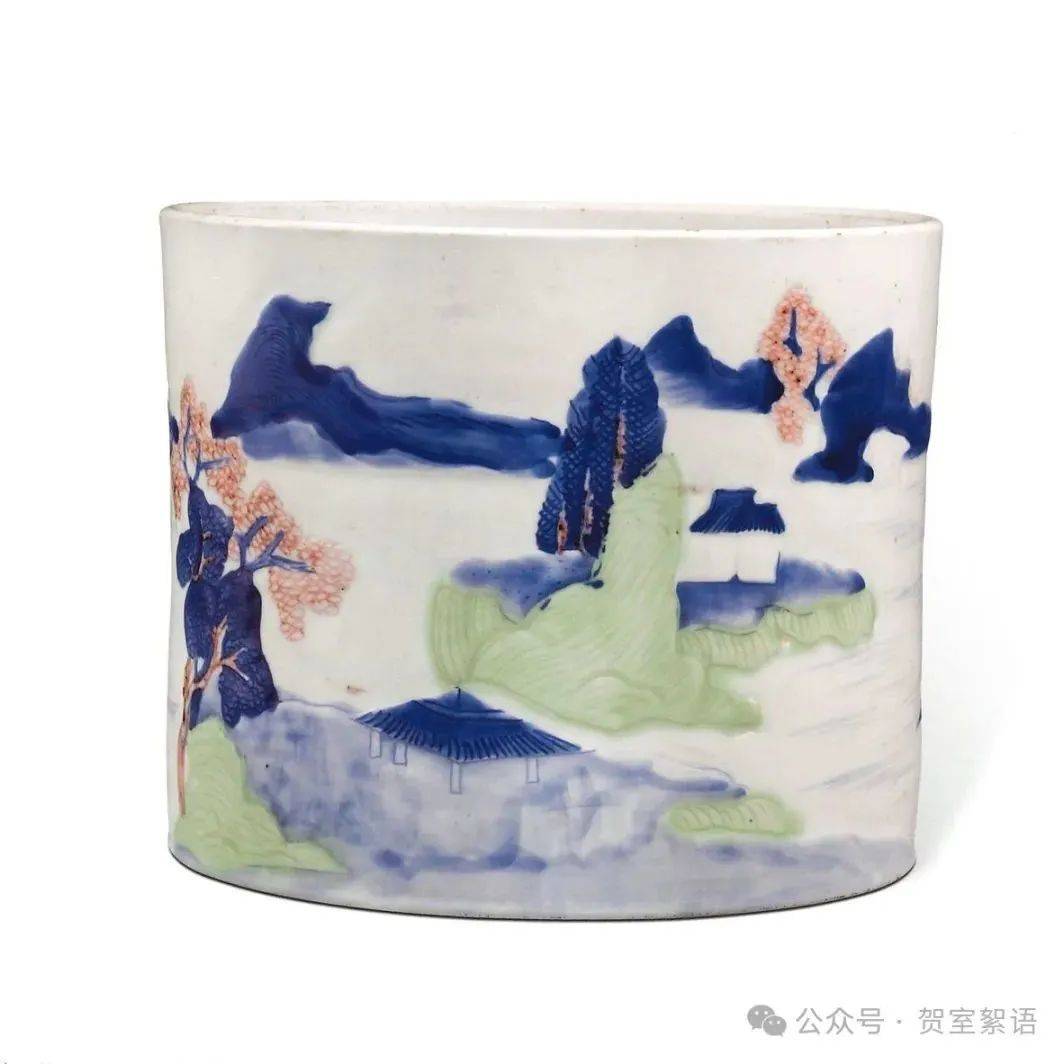

【清】釉里三色山水笔筒,图源:苏州博物馆

但是,如果把苏州和外地贸易兴盛的原因仅归结于苏州手工业的发达仍是不全面的,发达的水上交通也是一个十分重要的因素。自然因素一旦渗入到人类的经济活动中去,它也就作为一种社会条件而在其中发挥重大的作用。苏州与外地的贸易,主要依靠水路交通,没有四往八达的水上运输线,即使苏州手工业很发达,而其产品只要不能迅速地外运他地销售,并和其他地区发生贸易交流,那么它就决不会成为一个全国性的商业城市。还要强调的一点就是,我们不能忽视外地输入商品对苏州同外界进行贸易的反作用。过去,有人把苏州商业的繁荣归为于它本身的手工业生产[100],而未充分估计外来因素的影响。从上文所列输入商品中,我们看到,它们不仅为苏州市民提供了多种生活必需品,而且也为苏州手工业提供了原料,如木材、棉花、粮食、染料、蚕茧、煤炭、铁等,这对苏州的商品生产是会有促进作用的。况且,苏州外运商品中,就有很大一部分是从他地输入的。通过探讨苏州明清时和外地贸易兴盛的原因,我们清楚地看到,要保持一个城市或一个地区的繁荣,除了它自身要有发达的工业以外,交通网的开辟和对外开放也是两个必不可少的条件。

1981年10月

草成于南京大学学生会小楼

注释:

[1]《经世文编<补卷>》。

[2][52]《利玛窦中国札记》第四卷四章。

[3]道光四年《苏州府志》卷一《形势》引《江南通志》。

[4]《元史·食货志·海运》。

[5]《明史·郑和传》。

[6]同注[3],分见《常熟福山港进出口货物捐银条目碑》,江苏人民出版社;《明清苏州工商业碑刻集》,1981年,本文以下再引用此书资料,简称《碑集》。

[7]《重建苏城娄门外各桥记》,见《碑集》。

[8]《读史方舆纪要·防险》。

[9]《陕西会馆碑记》,见《碑集》。

[10]《武安会馆碑记》,同上。

[11]《苏州府志》卷二《风俗》。

[12]《金华会馆碑记》,以下至注[32],均见《碑集》。

[13]《齐门陆墓镇浚河筑坝修桥碑记》。

[14]《元和县严禁滋扰虎丘山塘铺户及进香客船碑》。

[15]《元长吴三县永禁诈索商船碑》。

[16]《苏州府禁止各项船只占沾香山船户码头致碍商客上下碑》。

[17]《重建浙南公所碑记》。

[18]《元和县严禁在安徽码头作践滋扰碑》。

[19][77][89]《烛业东越会馆议定各店捐输碑》。

[20]《重建汀州会馆碑记》。

[21]《兴复武林杭线会馆碑记》

[22][54]《吴阊钱江会馆碑记》。

[23]《岭南会馆产业堂碑记》。

[24]《重修金华会馆碑》。

[25][90]《陕西会馆碑记》。

[26]《全晋会馆应垫捐碑记》。

[27]《重修东齐会馆碑记》。

[28]《潮州会馆碑记》。

[29][55]《武安会馆碑记》。

[30]《重建浙南公所碑记》

[31][33]《嘉应会馆碑记》。

[32][69]《吴县为江鲁公所遵照旧章按货提厘……》。

[34]纳兰常安:《宦游笔记》卷十八。

[35][39]《马可波罗游记》第七十五章。

[36][51]《常熟县蠲免姜、笋二税永为遵照施行碑》,《碑集》。

[37]陆容:《菽园杂记》卷十三,崇祯《吴县志》卷十;《苏州府志》卷二《风俗》。

[38]《苏州府志》卷148《杂记》。

[40]《古今图书集成·职方典·苏州府部物产考》。

[41]杨循吉:嘉清《吴邑志》卷十四《土产》《物货》。

[42]嘉庆《江宁府志》卷十一《风俗·物产》(光绪重刊)。

[43]《岭南丛述》引《广州府志》。

[44]《日知录》卷十《纺织之利》。

[45]屈大均:《广东新语》卷十五《货语·葛布》。

[46]万历《铅书》卷一《食货》。

[47]《古今图书集成·职方典·宣化府部风俗考》。

[48]《古今图书集成·职方典·永平府部风俗考》。

[49][53]雍正朱批谕旨第四十二册,李卫、史贻直、尹继善等奏。

[50]张瀚:《松窗梦语》卷四。

[56]《农政全书》卷三十一《蚕桑总论》引郭子章《蚕论》。

[57]《古今图书集成·职方典·兖州府部风俗考》。

[58][66][74]王世懋:《闽部疏》(《借月山房汇钞》本)。

[59][68][81]李华:《从徐扬“盛世滋生图”看清代前期苏州工商业的繁荣》,《文物》1960年1期。

[60]《苏州府志》卷二《风俗》。

[61]天启《赣州府志》卷三《與地志》。

[62]《吴县志》卷七十八。

[63]张萱:《西园闻见录》。

[64]《古今图书集成·职方典·兖州府部物产考》。

[65][82]《广东新语》卷十四《食语·谷》。

[67]嘉庆《巴陵县志》卷十四《物产》。

[70]《苏州府严禁关棍假冒盘诘拦诈南货土产货船碑》,《碑集》。

[71]《广东新语》卷二十六《莞香》。

[72]《清嘉录》卷六《珠兰茉莉花市》。

[73]《松窗梦语》卷二。

[75]同[30][20]。

[76]《江苏善后总局永禁烟业私立公所擅设行头把持垄断碑》,《碑集》。

[78]《苏州府采办木植定例碑》,《碑集》。

[79]同[58][70],另见《苏州府严禁索诈南来柴炭油纸货船碑》,《碑集》。

[80]《煤炭业创建震坤公所整顿行规碑》,(碑集》。

[83]同[32],另见《元长吴三县禁止私相兜揽南枣橙桔等货碑》,《长洲县严禁漕船占泊齐门两汇扰害木商碑》,《碑集》。

[84]同[62][83]。

[85][97]《苏州府志》卷28《乡都》。

[86]《长洲县革除腌腊商货浮费碑》,《碑集》。

[87]《古今图书集成·职方典·苏州府部风俗考》。

[88]同于[77][59]。

[91]《清通考》卷二十三《职役考》。

[92]见《明清苏州工商业碑刻集》,《明史·食货志》。

[93]《苏州府为银饰包金与铜器包金各归各业永禁搀夺碑》,《碑集》。

[94]《苏州府志》卷二十八《物产》。

[95]康熙《吴江县志》卷十七《物产》。

[96]乾隆《震泽县志》卷二十五《生业》。

[98]朱国桢:《涌幢小品》卷上。

[99]崇祯《太仓州志》卷十四,归有光:《震川先生集》卷八;《农政全书》卷三十五。

[100]【日】薮内清等:《天工开物研究论文集》,《开工开物的时代》,商务,1961。

本文收录于贺云翱著《历史与文化》1996年2月,北京中国人事出版社。