射箭、拔河……这些世运会项目既古老又时尚

第12届世界运动会于2025年8月7日—17日在成都举行,多个既古老又时尚的运动项目将亮相赛场。

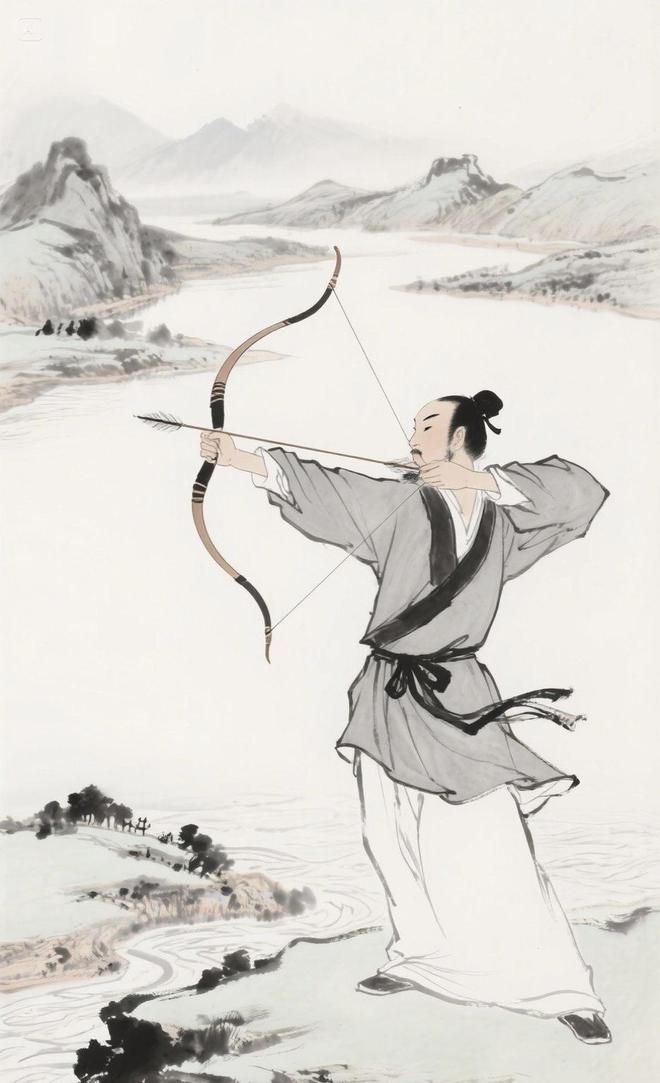

射箭:百步穿杨的魅力

射箭运动有着深厚的历史底蕴,它最初源于人类为生存而进行的狩猎活动,弓箭是猎人获取食物的重要工具。随着社会发展,弓箭在战争中扮演关键角色,成为古代广泛运用的武器。

现代射箭运动在英国发源,1673年英格兰约克郡举办的方斯科顿银箭赛延续至今。2025成都世运会上,将会进行原野射箭和竞技射准两个射击分项,使用的弓箭包括复合弓、原野反曲弓和原野光弓。原野射箭比赛依据器械不同,分为原野反曲弓和原野光弓(无瞄器)比赛。

原野射箭起源于古时欧洲打猎这一运动,猎人们在打猎季节结束后的树林中以树为标靶练习射箭,如今它强调在自然环境中的射箭技能、对地形地貌的运用及克服地形障碍的能力。而竞技射准则侧重于精准击中目标,对射手的稳定性、精确度和心理素质要求极高。

世运会射箭比赛与奥运会射箭比赛存在显著差异。世运会射箭项目在室外进行,场地可能涵盖山地、树林等复杂环境,考验选手射箭技术以及对地形地貌的熟悉和应对能力;奥运会射箭比赛通常在室内或特定射箭场地进行,侧重于考察射箭技术与稳定性。

竞技射准与奥运会射箭比赛虽有相似之处,但距离不同,其为50米靶,奥运会则是70米靶;器械也不同,竞技射准备用复合弓而非反曲弓。原野射箭场地一般在树林中设两个比赛场,每场各24个靶位,射箭距离从5米到60米不等,其中部分靶位有距离标示,部分则需选手凭经验判断距离。

在中国文化中,射箭典故众多。如“羿射九日”,神箭手羿射落九个太阳拯救苍生;汉代“飞将军”李广,曾将箭射入石头;春秋时期楚国神箭手养由基,衍生出“百步穿杨”“百发百中”等成语。

拔河:从春秋战国的“钩强”到国际竞技

拔河属于中国传统运动项目。拔河分为室内比赛和室外比赛,2025年成都世运会的比赛是在天然草皮上进行的室外拔河比赛。

拔河相传在中国春秋时期被发明。《墨子·鲁问》中记载,春秋时期楚、越两国水军交战时,鲁国的工匠公输子(鲁班)为楚国设计了一种称之为“钩强”的兵器,用于阻挡和钩住敌船。而在阻和钩时,需要战士具有强大的力量。因此,当时把“钩强”对拉作为军事训练的重要内容。南朝时,这种对拉被叫做“施钩”或“牵钩”,一些地区每逢佳节就用“牵钩”之戏来进行庆贺。

唐检校吏部郎中兼御史中丞封演在《封氏闻见记》记载:“拔河,古谓之牵钩,襄汉风俗,常以正月望日为之。”说明从唐朝开始,这项运动开始叫做“拔河”。唐朝的拔河虽然与现代大体相似,但不同之处也是有的,一是拔河双方不是面对而拽,而是背对而拉;二是所用绳子不是一根而是“两头分系小索数百条”。这样,参与的人数更多,场面和规模也更大,也更加热闹而有气势。

1933年,瑞典拔河协会成立,这是历史最悠久的国家拔河协会。1960年,英国拔河协会和瑞典拔河协会合作,成立了拔河国际联合会(TWIF)。TWIF于1965年在英国伦敦水晶宫举办了第一届欧洲锦标赛。1975年,欧洲以外的国家开始加入,TWIF在荷兰举办了第一届世界锦标赛。目前,TWIF每两年举办一次世界室内和室外拔河锦标赛,洲际锦标赛则在间隔年举办。

TWIF是国际世界运动会协会(IWGA)的创始成员。2002年,TWIF获得了国际奥委会的正式认可。TWIF明确规定,参加拔河运动员必须是经TWIF批准的业余爱好者。就像拳击分为不同量级,拔河也分为了多个量级。参赛队员的总重量不超过量级的上限即可。

在比赛期间,每队都可使用替补选手替换任何一位选手。当替补完成后,不得再进行任何变动。替补只能发生在团队完成称重并已完成第一场比赛的第一局后。被替换的选手不得再参加该量级的任何后续比赛场次。比赛不允许进行第二次换人。如果发生第二次受伤,团队可以七位选手的形式继续比赛。但不允许比赛选手人数少于七人。

在室外拔河比赛中,由于是使用的天然草皮,有一项特别的违规——脚架犯规,即在裁判发出“拉紧”口令之前,以任何方式在地面踩踏造成凹洼。

作为一项简单易行的团体运动,拔河在1900-1920年期间,曾五次作为比赛项目亮相奥运赛场(1916年除外)。当时的拔河,是田径项目。在举行过的5届奥运拔河赛中,丹麦瑞典联队、美国队、英国队、瑞典队和英国队先后夺冠。1920年比利时安特卫普奥运会后,由于缺乏更好的比赛条件,加之比赛用鞋、队员体重等多方面规则存在各种争议,拔河就此被排除出了奥运会。2002年,国际拔河联盟(TWIF)正式加入国际奥委会,这些年来一直以拔河回归奥运作为努力的目标。

成都日报锦观新闻 记者 泽登旺姆 图片由AI生成 责任编辑 何齐铁