“昭陵六骏专题展”:凝固的石马,看六骏前世今生

唐昭陵六骏是指唐贞观十年(公元636年)立于陕西省唐太宗昭陵北司马门内的六块大型骏马浮雕石刻,其中二骏1914年流失海外,另四骏也曾被打碎装箱,后被截获,后陈列在西安碑林博物馆。

近日,西安碑林博物馆全新亮相了“骧腾百世——昭陵六骏专题展”,昭陵六骏不仅有了属于自己的专题展区,且展览内容较之从前也更加丰富,增加了立体沙盘、《昭陵六骏》椎形拓、北宋《昭陵六骏碑》拓本、《大清防护昭陵碑》拓本以及陶俑等珍贵文物,进一步丰富了昭陵六骏专题展的艺术表现力。

西安碑林博物馆北区场馆“骧腾百世——昭陵六骏专题展”,是以“昭陵六骏”石刻为核心展品的专题展区,从“飞驰的战马 见证奔腾的时代”“凝固的石马 走向神圣的符号”“永生的六骏 跨越时空的生命”三个篇章,呈现其作为战马、石马和对后世的影响力三个不同阶段的社会世情,展现昭陵六骏超越时光的文化生命力和艺术感染力。

昭陵六骏专题展

昭陵六骏专题展

昭陵六骏专题展

新设昭陵六骏专题展区,丰富展陈

昭陵六骏是备受瞩目的中国古代动物题材雕刻,是放置在唐太宗李世民陵墓昭陵北面祭坛两侧的6块骏马青石浮雕,也是中国古代陵墓石刻中唯一有姓名的动物造型。六匹骏马分别为什伐赤、青骓、特勒骠、白蹄乌、飒露紫、拳毛騧,通过写实手法展现了唐代雕塑艺术的最高水平,被鲁迅先生誉为“前无古人”的创作。

可惜的是,昭陵六骏命运多舛,飒露紫和拳毛騧于1914 年被盗,最终流失海外,现存美国宾夕法尼亚大学博物馆。而剩下的四骏也曾被打碎装箱,好在盗运时被截获,才得以留在国内,现都陈列在西安碑林博物馆。

“骧腾百世——昭陵六骏专题展”不仅展示了四件真品,还通过多种方式呈现六骏的“生命历程和世情百态”,包括其历史背景、制作工艺、与唐太宗的关联等。同时,专题展还增加了互动体验区,让观众能更深入地了解昭陵六骏。

据该展策展人、西安碑林博物馆研究馆员郑红莉介绍,展览内容较之从前更加丰富,增加了立体沙盘、《昭陵六骏》椎形拓、北宋《昭陵六骏碑》拓本、《大清防护昭陵碑》拓本以及陶俑等珍贵文物,进一步丰富了昭陵六骏专题展的艺术表现力。

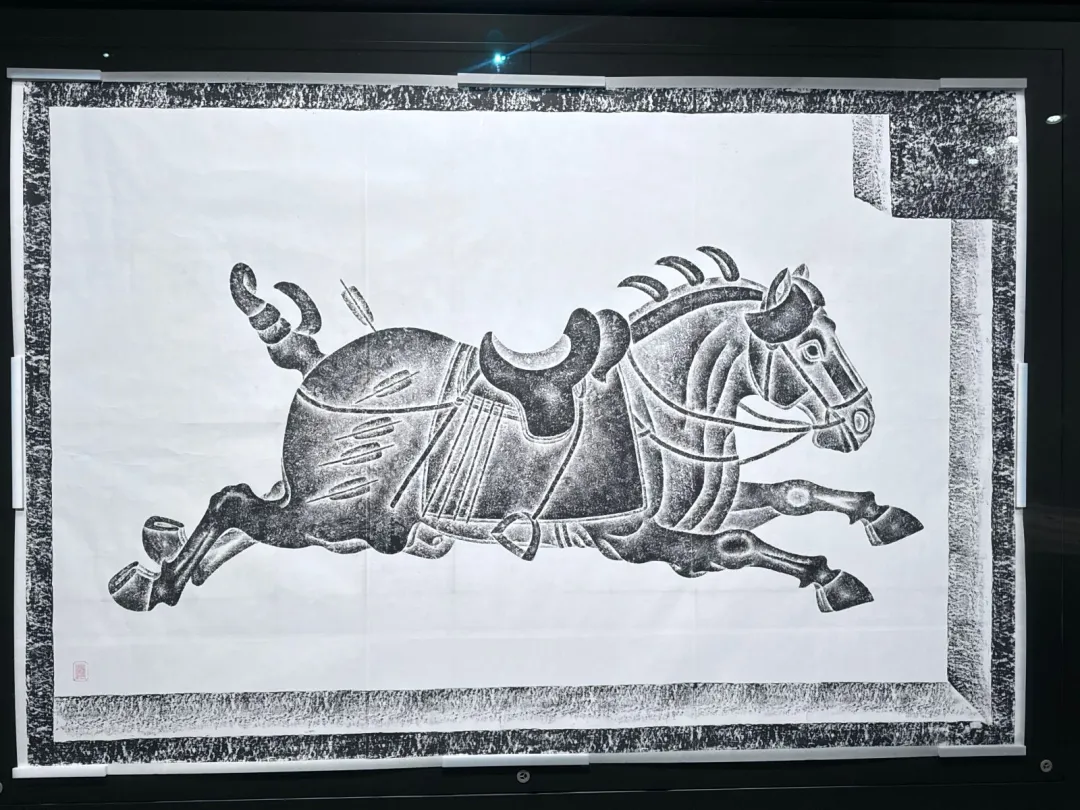

走入展厅,除了昭陵六骏石刻外,属《昭陵六骏》椎形拓最为吸睛。

“我们将六骏石刻与高精度拓本对比陈列,在拓本上可以看到六骏的三花马鬃、鞍具形制及中箭位置等细节,弥补了因原石断裂导致的视觉信息缺失。”郑红莉说。

《昭陵六骏》拓本 该拓本全套6幅,5幅钤有“长安李氏拓古印记”,1954年入藏西安碑林。

《昭陵六骏》拓本 该拓本全套6幅,5幅钤有“长安李氏拓古印记”,1954年入藏西安碑林。

昭陵六骏为高浮雕石刻,难以直接拓印。民国长安传拓名家李月溪首创依六骏原石制作平面模板,再借鉴青铜器椎拓技法进行拓印,并追摹已流失的二骏,最终完成全套六骏拓本。拓本虽非出自原石,但大小、形神皆与原石高度契合。

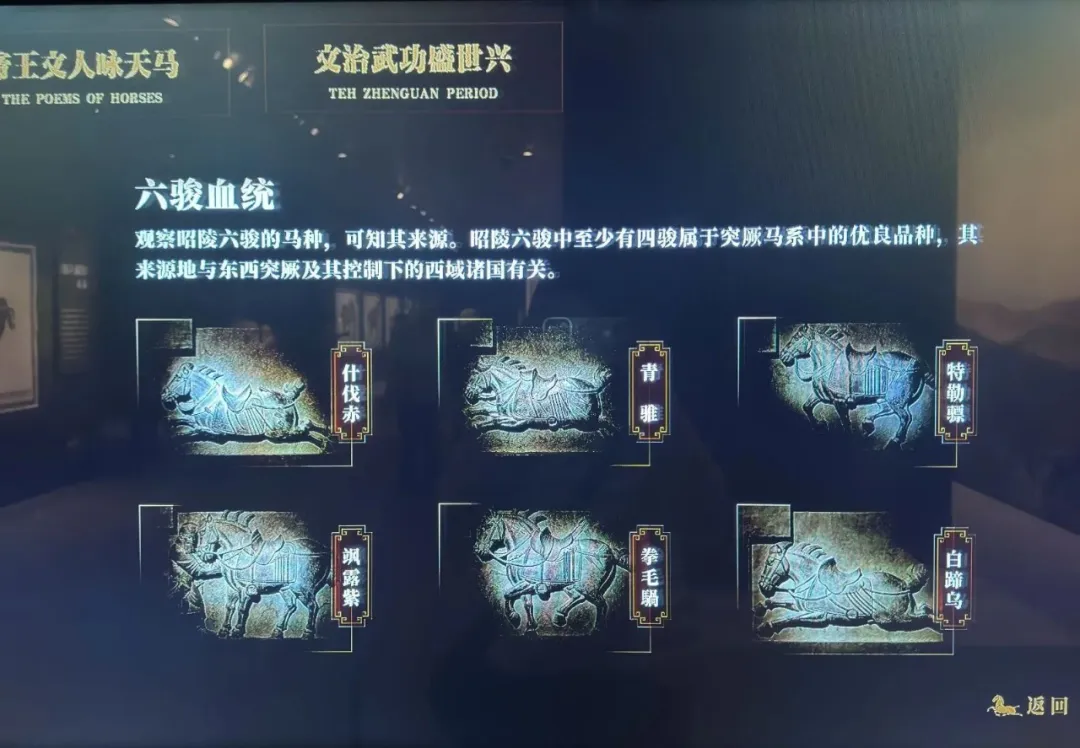

观察昭陵六骏的马种,可知其来源。郑红莉介绍,在六骏石刻一侧置放有可触摸互动的多媒体显示屏,其中收录有六骏各自的毛色、特点、来源、血统等详细信息。

在六骏石刻一侧置放有可触摸互动的多媒体显示屏,其中收录有六骏各自的毛色、特点、来源、血统等详细信息。

在六骏石刻一侧置放有可触摸互动的多媒体显示屏,其中收录有六骏各自的毛色、特点、来源、血统等详细信息。

据此可知,昭陵六骏中至少有四骏属于突厥马系中的优良品种,其来源地与东西突厥及其控制下的西域诸国有关。

因而马在唐文化中不仅是实用工具,更是多元文化碰撞下时代风貌的象征,展现了唐朝开放、自信、进取的盛世气象。

“我们希望观众能在展览中感受到,昭陵六骏不仅是身经百战的战马,它们身上还承载着大唐和平统一、开放包容、四海升平、万邦来朝的繁华盛景。”郑红莉说。

专题展现场

品读昭陵六骏

昭陵六骏共六块石屏,一屏一马,每块石屏高171 厘米,宽 205 厘米,厚 30 厘米,通过写实手法展现了唐代雕刻艺术的最高水平。

“朕所乘戎马,济朕于难者,刊名镌为真形,置之左右。”

—— 《唐会要·昭陵陵议》

在唐太宗李世民的沙场生涯中,这六匹战马随他立下赫赫战功,它们象征着他在开国战争中南征北战的卓越功勋。

因而唐太宗诏令初唐著名画家阎立本绘制六骏图样,再由雕刻工艺家阎立德依形复制刻于石上,唐太宗为每匹马亲自书写了赞美诗,书法大家欧阳询将赞语书丹在原石上角,昭陵六骏石刻可谓集名画、名刻、名诗、名书于一身。

昭陵六骏石刻

昭陵六骏石刻

昭陵六骏石刻

昭陵六骏石刻

昭陵六骏原置于昭陵后山祭坛寝殿前的白石台基上,后世整修时移至东西两庑。西侧依次是飒(sà)露紫、拳毛騧(guā)、白蹄乌,东侧依次是特勒骠(biāo)、青骓(zhuī)、什(shí)伐赤。

这些读起来十分拗口的名字来源于突厥语,据考证,六骏中至少有四骏属于突厥马系中的优良品种。而六骏均为三花马鬃、束尾,这是唐代战马的特征,也是从突厥传入的习俗。

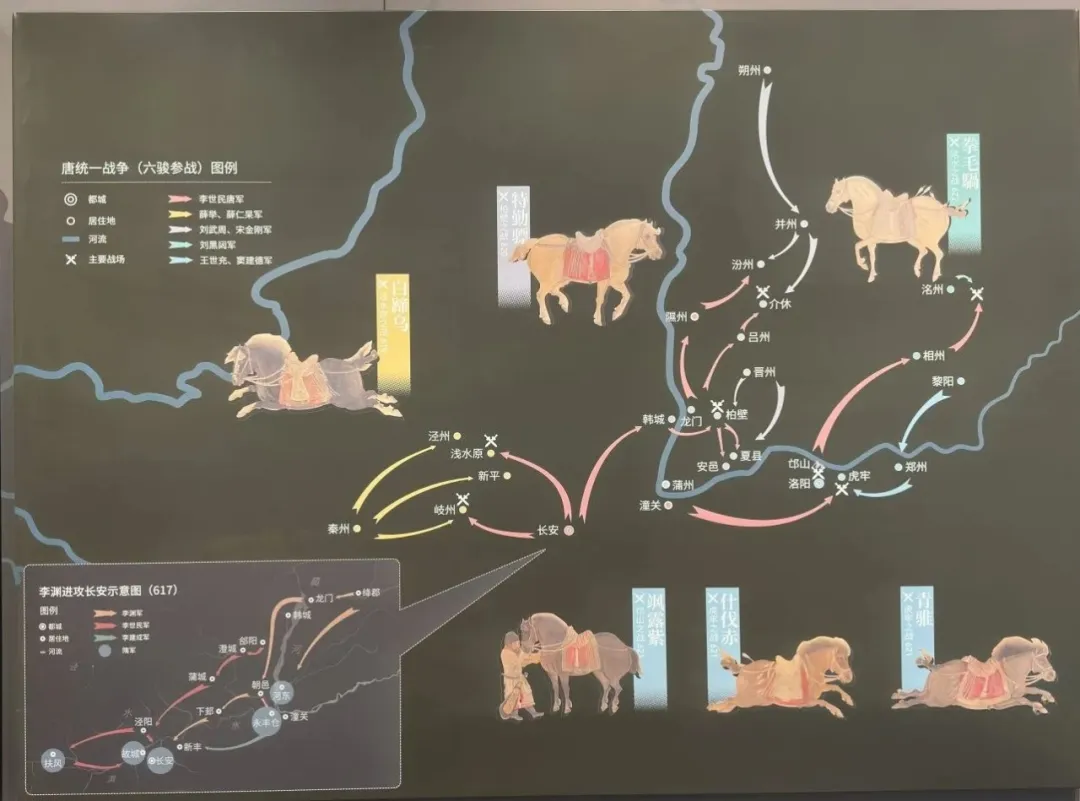

六骏形象各不相同,飒露紫选取中箭后丘行恭为其拔箭的情景;拳毛騧为李世民平刘黑闼时所乘,身中九箭依然昂然站立;特勒骠为征宋金刚时所乘;白蹄乌、青骓、什伐赤分别为李世民与薛仁果、窦建德、王世充作战时乘骑,四蹄腾空,鬃毛飞扬。

飒露紫(复制件)

六骏中唯一出现人物的是飒露紫,关于它的记载也尤为生动。李世民讨伐隋末的王世充,在夺取洛阳邙山一战中李世民与随从失散,仅有侍臣丘行恭跟随。李世民所骑的飒露紫中箭,丘行恭挡住强敌,下马为其拔箭,飒露紫前腿挺立,身躯微向后倾忍痛配合拔箭,表现了危难中人与马的深厚情谊。丘行恭将自己所骑的马让给李世民,然后徒步与敌人作战,突围而归。据《旧唐书·丘行恭传》记载“行恭善骑射,勇敢绝伦”,因其战功卓著,丘行恭死后陪葬昭陵。

这六匹骏马分别对应唐太宗征战的六场战役。

在该专题展中,策展团队特地在六骏石刻背后设计留下空间,安置了与六骏各自相对应的各战役动画演示短片,以“石上史诗”的形式,串联起历史、战争、艺术与文化的多维脉络。

六骏各自相对应的各战役动画演示短片

六骏参战图例

守护传承千年

昭陵六骏经历千载岁月侵蚀而屹立至今,是因为有人在默默守护。

专题展中收录了那些对昭陵六骏悉心保护的人们与他们所做出的贡献。如编写了历史上第一本《昭陵志》的范文光,防护唐昭陵陵区的毕沅,立《昭陵六骏碑》的游师雄等。

唐祠纪事碑

明崇祯五年,范文光主持重修唐太宗庙,后立碑记述其事,并将唐太宗图像一并摹勒上石(即《唐祠纪事碑》,现藏昭陵博物馆)立于太宗祠。图源 / 昭陵博物馆

范文光,字仲闇,四川内江人,对保护昭陵古迹卓有贡献,编写了历史上第一本《昭陵志》。

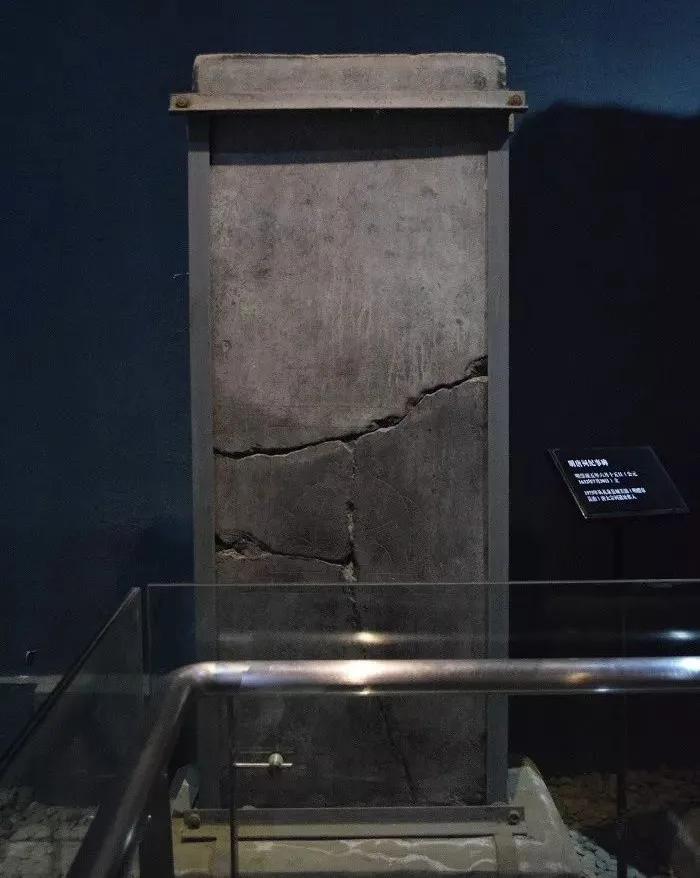

《大清防护唐昭陵碑》拓本 清乾隆四十九年刻 碑文篆书 毕沅撰,钱坫书,孙星衍摹勒并题额,王景桓刻

原碑现藏昭陵博物馆 碑文完整记载毕沅保护昭陵始末。钱坫系嘉定人,通晓地理及文字之学,尤工篆书,晚年左手作篆尤为精绝;孙星衍为阳湖人,乾隆进士,官至山东督粮道,其篆书与钱坫齐名。

毕沅,字秋帆,江苏镇洋人(今江苏太仓),清朝乾嘉时期官员、学者。其在任陕西巡抚期间,令礼泉县修筑围墙三十余丈,并广植松楸以护陵区。乾隆四十九年立《大清防护唐昭陵碑》。

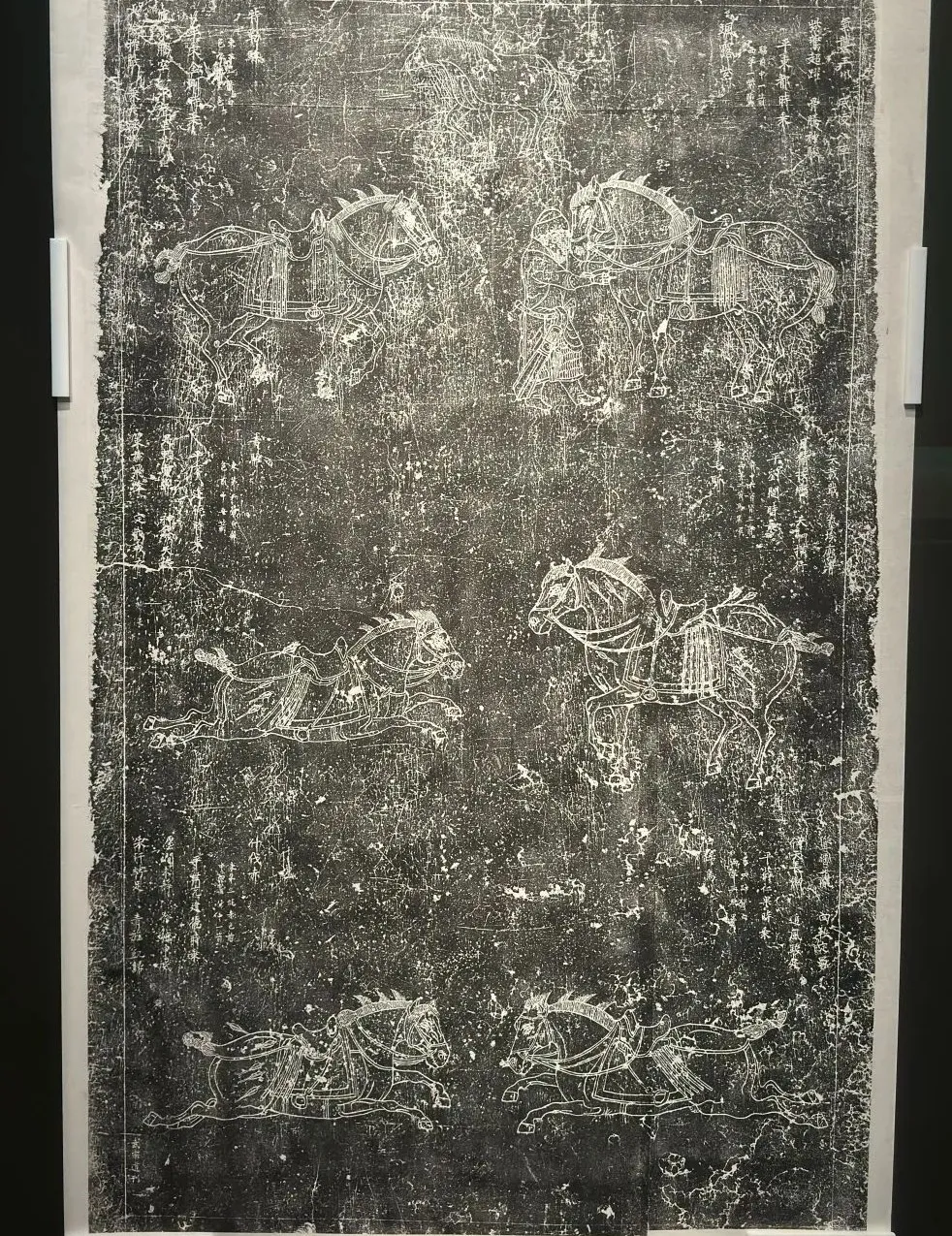

《昭陵六骏碑》拓本 北宋元祐四年刻 碑额篆书,碑文楷书 刁玠书,蔡安时篆额,武宗道刻 原碑现藏昭陵博物馆 碑文分上下两段:上段为游师雄题记,详述六骏刊刻背景及北宋时保存状况;下段为六骏线刻画及马赞。

游师雄,字景叔,京兆武功人,宋哲宗元祐年间因战功升迁陕西转运判官。他不但兼有武功而且通晓文史,重视文物古迹保护。元祐四年,主持重修太宗庙,立《昭陵六骏碑》。绍圣元年,在大宋新修《唐太宗庙碑》碑阴刊刻了《唐太宗昭陵图》,现藏昭陵博物馆。

昭陵六骏不仅是中国古代石刻艺术的典范之作,更是初唐时期政治叙事的记忆载体。在岁月的流转中,它们超越了物质的范畴,承载着贞观之治的辉煌记忆,凝聚着中华民族坚韧不拔、勇往直前的精神内核。

(本文内容据“文物陕西”微信公众号)