百家|陈洪:“弑父”的哪吒是中国文学史上最大胆的异端之一

改编自中国古典名著《封神演义》的影片《哪吒之魔童闹海》《封神第二部:战火西岐》点燃2025新年第一“爆”,以“经典再生”的形式在全球范围内掀起“封神热”。

“三头六臂”的殷郊、“三头八臂”的哪吒……仙人交织、神魔混战的“封神宇宙”中,刻画了许多神采灵动、超凡脱俗的神话形象。

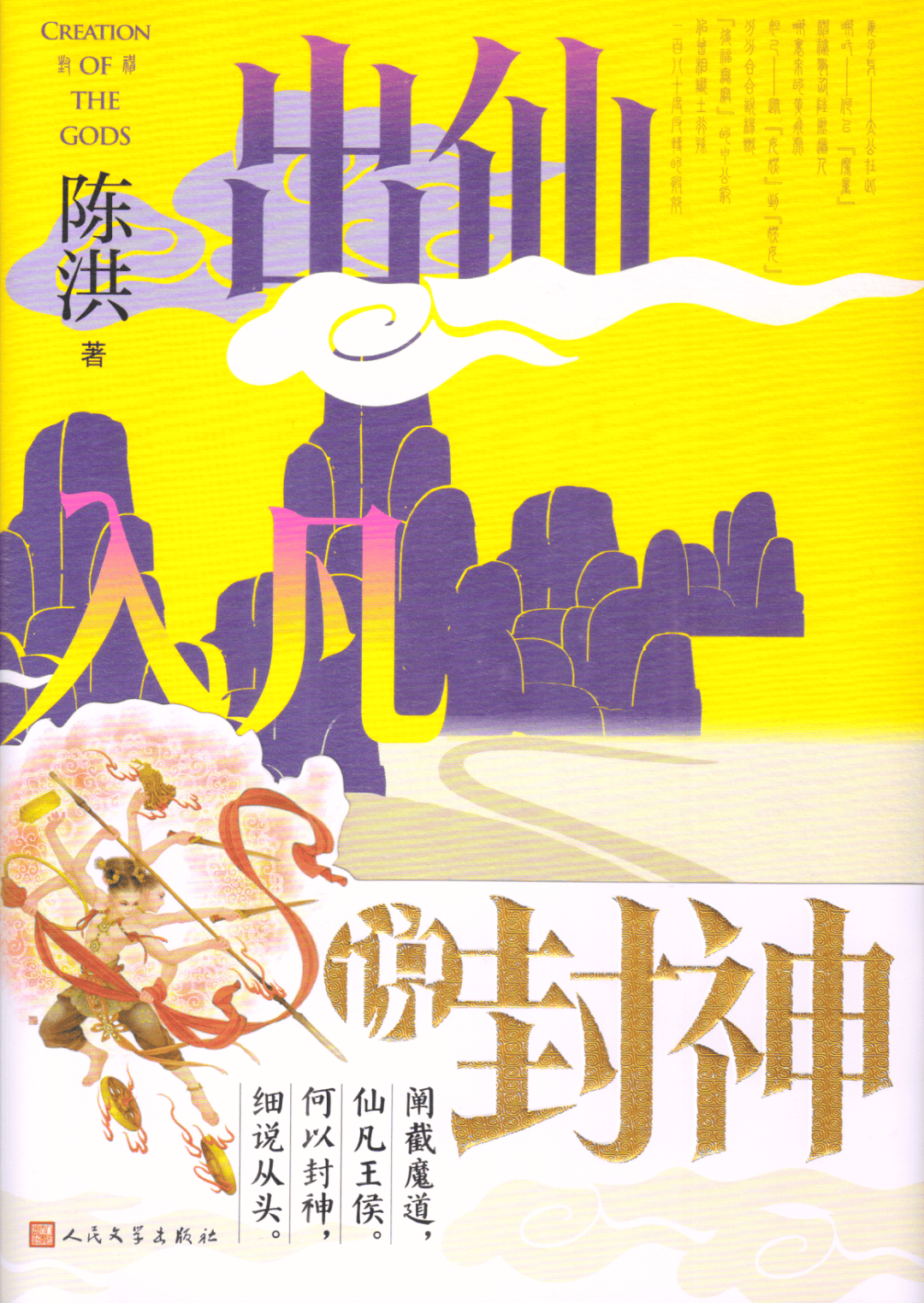

年初,著名古典文学研究学者、南开大学“南开讲席教授”陈洪先生出版了新著《出仙入凡说封神》,以有料、有益、有趣为宗旨,带领读者领略“封神”人物的精彩纷呈、解读中国传统神话的深刻蕴涵。

“经典”:《封神演义》中的哪吒形象

羊城晚报:《哪吒2》爆火之后,关于“哪吒从哪里来”的话题激起了人们的广泛讨论,您怎么看?

陈洪:目前学术界有人主张哪吒是“进口货”,不是“国产”。我认为这种说法过于简单化了。“哪吒原产于印度”的论断不够严谨。

一方面,他是一个从佛典中走进中土的神祇。在早期佛经中,“那吒”只是梵文咒语的一个发音。6世纪时,密宗佛经中才出现作为人格神、北方天王之孙的哪吒形象。哪吒在印度佛经中只是一个模糊的人物形象,传入中国后才开始拥有了丰富的人物故事。

说起哪吒,令人印象最为深刻的自然是“闹海”与“剔还骨肉”“莲花化生”两段故事。哪吒“析肉还母,析骨还父”的说法,源自于宋代的禅门公案。

如《古尊宿语录》中记载:“昔日哪吒太子,析肉还母,析骨还父,然后现本身,运大神通。大众!肉既还母,骨既还父,用什么为身?”这段问答,其实是禅宗对灵魂与肉身关系的思考。而禅门公案中这种若即若离的机锋,一般民众是摸不着头脑的。人们只好按照自己的生活逻辑来理解,于是滋生出小说所描写的父子冲突。

明朝中后期问世的两部白话神魔小说巨著《西游记》《封神演义》中,哪吒均是重要人物形象。

在《西游记》中,哪吒出场次数不少,但能给读者留下深刻印象的情节却很少。而《封神演义》中的“哪吒传”,却是小说史上独一无二的存在。

《西游记》中哪吒变化的法身是三头六臂,而《封神演义》里哪吒拥有了专属的“三头八臂”;《西游记》中哪吒使用的法宝是斩妖剑、缚妖索、降妖杵等,《封神演义》中他才装配上风火轮、乾坤圈、混天绫等“标配”。

后世广为流传的哪吒形象——脚踏风火轮,手提火尖枪,腰间荷叶裙,斜跨豹皮囊,也是由《封神演义》中的文字确定的。当然,更重要的是他那些精彩的、独特的故事——闹海、剔还骨肉、父子冲突,以及伐纣的丰功伟绩。

羊城晚报:从《西游记》到《封神演义》,哪吒形象与故事如何被丰富、发展?

陈洪:《西游记》和《封神演义》中有一些重合的故事情节,如哪吒闹海、抽龙筋、剔还骨肉、莲花复生、弑父报仇、以塔解冤等。

《封神演义》最独特、最大胆的一笔,是在哪吒剔骨还父、李靖毁像烧庙之后,上演了一场惊世骇俗的“弑父”报仇大戏。《西游记》中对于哪吒弑父复仇的态度几乎不包含任何伦理评价,《封神演义》却在伦理层面给予哪吒“弑父”以更充分的理由。

对于哪吒的复仇行为,他的师傅太乙真人持支持的态度——这其实就是作者的态度。当哥哥木吒站在伦理纲常的立场上训斥他“胡说!天下无有不是的父母”时,哪吒一金砖打得木吒摔了个“大马趴”——这一笔使读者很“爽”,显然也是作者叙事态度所致。

“忤逆乱伦”的哪吒,大胆反抗那个时代不容置疑的“天经地义”。即使哪吒最后失败求饶,也是在宝塔烧炼、武力胁迫下的被迫屈服,他的反抗精神并未被磨灭。“哪吒”是一个成长中的少年形象,他对秩序的反叛,对长辈权威的挑战,一定程度反映了明代中后期的时代精神,同时具有某种文学“原型”的意义。

羊城晚报:作为神话世界中的“另类”,哪吒和孙悟空有什么共同点?

陈洪:中国古代神魔小说写得最为出彩的两个段落,一是孙悟空大“闹”天宫,二是哪吒“闹”海。

孙悟空和哪吒是天生的反抗者。首先,他们的出生就不同寻常,孙悟空是“石头缝里蹦出来的”,哪吒则是一个怪胎——大肉球。这似乎就是“天注定”的另类基因。其次,他们各自主演的大戏都有一个“闹”字。“闹”的核心含义就是搅乱、叛逆。

作品在描写这两个形象时,使用了一些巧妙的笔墨。孙悟空是一只猴子,哪吒是一个顽童,他们的一些“出格”行为便带上了顽皮、游戏的色彩。而“弼马温”的插曲,李靖的毁像烧庙,更使得二人的“闹”成为对不公、对压迫的反抗。

孙悟空通过大闹天宫挑战君权,哪吒通过追杀李靖挑战父权,他们拥有着共同的精神特质——对现有等级制度的反抗。

羊城晚报:电影《哪吒》系列的改编是否存在一些偏离原著的问题?您对《哪吒》第三部有哪些期待?

陈洪:今年春节档两部改编电影《哪吒之魔童闹海》和《封神第二部:战火西歧》,都面临着续作如何“填坑”的问题。

在我看来,《哪吒之魔童闹海》的改编挖下了两个“坑”:一是底层逻辑,不论是龙族、申公豹一家还是海底小妖,他们为什么被叫做“妖”?作为仙界斗争的牺牲品,他们和陈塘关民众的利益是一致的还是冲突的?妖族和平民是同一立场吗?

二是阐教“妖魔化”的问题,如果说无量仙尊是暂理事务的“秘书长”,那么在第三部中,“董事长”元始天尊是以正面还是负面角色出场?小说《封神演义》在写作上的一大特点,是把人间改朝换代与仙界正邪之争交织到一起。那么,电影第三部如何把仙界的“封神大战”与人间的“武王伐纣”相衔接?这些都考验饺子团队的智慧。

羊城晚报:您觉得《封神演义》中除了哪吒,还有哪些人物值得在今天被再书写、再塑造?

陈洪:十七八年前,我给朋友做影视顾问时说过,小说《封神演义》可以开垦出很多故事,打造出一个宏大奇幻的“封神宇宙”。当时我还写了一份“封神七雄”的提纲,头一个是殷郊,哪吒排第二,第三个是土行孙……殷郊现在仍有很大改编空间,可能比哪吒还好发挥。

《封神演义》不是凭空而来,而是在民间长期流传、经过多种通俗文学形式再创作,最终由文人整理加工而成,有一个累积成书的过程。《封神演义》主要基于元代书场说书人的底本《武王伐纣平话》、明代余邵鱼编著的《列国志传》创作而成。

殷郊在《武王伐纣平话》中着墨颇多,他正直勇敢、力大无穷,又始终处于深刻的矛盾之中,面临着多重选择的难题。

他的父亲是杀害母亲的仇人、追杀自己的暴君。殷郊要为母亲报仇,就要杀掉他的父亲,这是第一重伦理上的困境;同时他只有投靠周营才有能力杀掉父亲,只有站在父母之邦的对立面助周伐纣,才能实现心中的正义,这是第二重道义上的困境。

在《武王伐纣平话》中,他得神赐破纣之斧一柄,最后亲自擒妲己、杀纣王,完成了一场极为血腥的“弑父”。而在《封神演义》中,他被申公豹策反成为周军的劲敌,最后甘愿为商王朝殉葬。“武王伐纣”故事里,殷郊始终处在聚光灯之下,他的存在、成长、复仇,内心深处的纠葛与彷徨,很有点莎士比亚“四大悲剧”的意味。

羊城晚报:为什么《封神演义》的改编作品大火?传统神话改编如何既保存原著的精神内核,又增添新的时代内涵?

陈洪:一部有特色、有创见、有底蕴的作品,它的生命力必定是顽强的。如同一棵根系发达的大树,即使枝干枯萎,气候合适时,也会旁逸斜出茁生新芽。

《封神演义》在数百年间正是这样呈现着它的活力。它从《三国演义》等古典小说中汲取人物形象塑造的养料,而它所构建的“联地天通”的叙事模式又滋养出还珠楼主的“蜀山”系列。哪吒、姜子牙、黄飞虎、妲己等形象在后世被反复书写,恰恰表现出小说人物塑造的丰富内涵与独特魅力。

对于中国传统神话的衍生改编,我们的态度应该是沉浸、超越、激活、发展。具体说,既要开阔眼界,广泛借鉴,又要恪守民族文化的基本精神,民族风格、民族气派不能丢。创作、改写是为了今天的读者和观众,要有时代气息。“李杜诗篇万口传,至今已觉不新鲜”,以新变而“代雄”是文学艺术发展的内在规律。

但是,不能为改而改,不尊重原著,不尊重作者。动画电影《哪吒》把武侠小说《绝代双骄》的情节成功嫁接到哪吒与敖丙身上,在传统神话故事的框架中探讨深刻的现代社会话题,就是成功的例子。

文|记者 朱绍杰 实习生 熊安娜

图|源于网络